博物館の“ワン"ダフルなコレクション(平成30年1月4日)

平成30年(2018)の年が明けました。

さて、今年の干支は戌(いぬ)です。イヌは人間が初めて家畜として飼育した動物とされていて、人間が歴史を重ねるとともに、猟犬・番犬などさまざまな場面でイヌが活用され、役割も姿かたちも多様化してきました。今は愛玩動物として癒しを与えてくれる、とてもなじみ深い生き物ですね。

このように長い歴史を積み重ねてきた人間とイヌですが、歴史・文化・自然の集積スポット博物館には、やはりイヌにまつわる資料がいくつか収蔵されています。ここでは当博物館に収蔵されているイヌにまつわる“ワン”ダフルな資料を少し紹介しましょう。

縄文時代の小高にいたイヌ

縄文時代のイヌの骨(浦尻貝塚出土)

(左から上腕骨・尺骨・上顎骨)

日本におけるイヌの起源は不明ですが、縄文時代早期の遺跡から骨が出土することが知られていて、縄文人たちは、おもにシカやイノシシなどを狩猟するとき、捕獲や追跡のためにパートナーとしてイヌを使用していたと考えられています。

南相馬市内でも、小高区にある縄文時代の遺跡「浦尻貝塚(国史跡)」から、イヌの骨が約60点出土しています。約5000年前の小高でもイヌが人間とともに生活していたんですね。

ちなみに浦尻貝塚からは、イヌと近いオオカミの骨も少しだけ出土しています。

見た目がまるでイヌ「犬釘(いぬくぎ)」

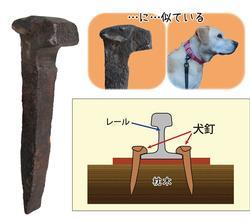

犬釘と犬釘の使い方

犬釘は鉄道のレールを枕木に固定するために使う釘です。名前の通り、レールやプレートを押さえる釘の頭がイヌの顔、釘を引き抜くための両側の突起が垂れた耳に似ています。

現在の犬釘は、釘の頭が亀の甲羅のような楕円形をしていますが、明治初め、日本の鉄道が開業したばかりの頃は、イギリスをはじめヨーロッパから輸入された、イヌに似たタイプの釘を用いていたそうです。ということで、ここに紹介した犬釘も明治時代のものです。なるほど、イヌそっくりです。

「イヌ」のつく名前の植物はものすごく多い!?

イヌのつく植物「オオイヌノフグリ」

植物につけられている名前(和名)には動物の名前が付けられていることがよくあるのですが、実は「イヌ」とつけられた植物がとても多いのです。思いつくだけでも「オオイヌノフグリ」「イヌタデ」「イヌワラビ」などなど・・・。

さて、それらがなんとなく多いことは分かっているのですが、「ではイヌが付く名前って実際にはいくつあるのだろう?」と思い、イヌのつく名前を探し出してみることにしました。

その結果、維管束植物だけでその数なんと403種でした!

予想以上にイヌのつく名前は多いことがわかりました。それだけイヌが私たちにとって身近な存在だという証なのかもしれませんね。

ミニテーマコーナーに展示中です!

これらの資料は、博物館常設展示室のミニテーマコーナー「いぬどしワンワン♪ ワンダフル・コレクション」に展示しています(平成30年3月末まで)。ここで紹介した資料以外にも、意外と知らなかったイヌの仲間、描かれたイヌ等々、戌年のはじまりにふさわしい資料を紹介しています。博物館ならではの多様な視点で「イヌ」を見直してみませんか?

本年も南相馬市博物館では、さまざまな展示会・イベントをご用意しております。昨年同様、当館をどうぞよろしくお願いいたします。みなさまが“ワン”ダフルな一年を過ごせますように。

(二上 文彦・仲川 邦広)

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日