「原町無線塔」デビューからちょうど100年(令和3年7月1日)

かつて原町のシンボルだった「原町無線塔」

かつて原町区高見町(現:高見公園内)にそびえ立っていた、いわゆる「原町無線塔」。201メートルの鉄筋コンクリートの巨塔は、昭和57年(1982)に老朽化によって取り壊されるまで、市民のシンボルとして親しまれました。無線塔が建っていた頃の記憶がある方は、そのとてつもない存在感を覚えているでしょう。

無線塔は、アメリカとの無線通信のため建てられた電波送信塔でした。その無線塔が、対アメリカ無線通信施設として稼働しはじめたのが、ちょうど100年前、大正10年(1921)のことです。

大正初期、活発になった欧米列強との外交戦略のなかで、不十分な対外通信施設しかなかった日本は、情報戦に遅れをとるまいと、新たな通信施設を必要としていました。原町無線塔は、そんな中で建てられた国際無線局の施設の一部です。当時の日本がのどから手が出るほど熱望し、国家が総力をあげて取り組んだ事業の中で生まれた塔でした。

原町無線塔とは何か

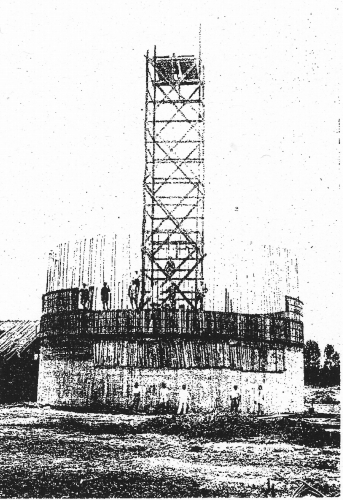

建設が始まったばかりの無線塔

『原ノ町自立式鉄筋混凝土無線電信塔』草間偉(1925)より

「原町無線塔」という名前で知られてはいるものの、実は正式名称ではありません。「磐城無線電信局 原町送信所の主塔」の俗称です。

「磐城無線電信局」は、「富岡受信所」(双葉郡富岡町)と「原町送信所」(原町区)が2つで1つの国際無線局で、アメリカからの電波を受信するのが富岡受信所、アメリカに長波電波を送信するのが原町送信所、という分業体制でした。無線塔は、その原町送信所から電波を飛ばすため、主要な役割を果たした「主塔」でした。

無線塔は、もともと支線で支える200メートルの「鉄塔」として建設される予定でしたが、第一次世界大戦の影響で鉄の価格が暴騰し、低予算内で鉄塔を作ることが難しくなっていました。そこで、鉄材使用がより少ない、出現したばかりの新技術・鉄筋コンクリート仕様に変更され、あの独特の存在感を持った白亜の巨塔が生まれたわけです。当時最高の土木技術を結集した自立塔は、世界ではエッフェル塔に次いで2番目、アジアでナンバー1の高さを誇りました。

| 高さ | 201.16 メートル |

| 基部直径 | 17.7 メートル |

| 基部壁厚 | 83.8 センチメートル |

| 頂部直径 | 1.81 メートル |

| 頂部壁厚 | 15 センチメートル |

| 基礎部分 | 深さ10メートル |

| 基礎直径 | 28.54 メートル |

計測値は『無線塔予備調査報告書』(1977)より

ちょうど100年前の7月に華々しい開局式典

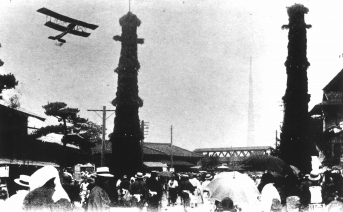

開局でにぎわう原ノ町駅前

「磐城無線電信局 開局記念絵はがき」大正10年(1921)7月発行

大正9年(1920)3月、富岡受信所が完成し、5月には法的に磐城無線電信局が開局しましたが、原町送信所はまだ完成しておらず、事実上は原町送信所が竣工した翌10年(1921)が開局の年となります。原町送信所が完成し、同年3月から、磐城無線電信局としてアメリカとの通信を開始、同年7月には、原町尋常小学校(現:原町第一小学校)を会場に、盛大な開局式典が催されました。逓信大臣ら政府高官、軍幹部、福島県知事ら県幹部、新聞記者らをあわせて400 名ほどの来賓が原町を訪問し、当時世界有数で最先端の国際無線局の開局を祝しました。祝宴は欧米流のパーティー形式で、初めて見るチョコレートやバナナに戸惑った地元住民もいたそうです。

街中では記念行事が行われました。原ノ町駅前には記念祝賀の大アーチ、家々には国旗や花灯篭などが飾られ、野馬追の騎馬武者行列や、打ち上げ花火、飛行機によるアトラクション飛行などが行われ、地元の人々も、無線塔の圧倒的存在感と、無線通信という新時代の到来を熱烈に歓迎しました。

無線塔の真のすがた -主塔・副柱でつくられた巨大アンテナ-

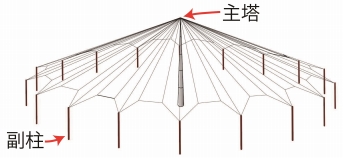

▲大正時代のアンテナ

主塔周囲に60メートルの木製副柱が18本、直径800メートル

無線塔といえば、鉄筋コンクリートの塔が1本、天高くそびえたつイメージかと思いますが、あのすがたは、無線塔が役割を終えたリタイア後のすがたです。

無線塔がアメリカと通信をしていた現役時代は、主塔のコンクリート塔だけでなく、主塔の周囲に「副柱」が建ちならび、クモの巣のようにワイヤーで繋がれたアンテナを形成していたことは、意外と知られていません。

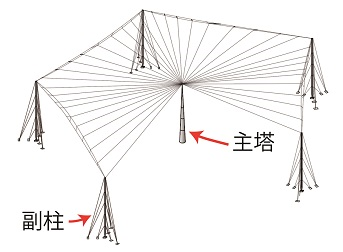

▲昭和3年以降のアンテナ

主塔周囲に200メートルの鉄製副柱が5本、直径1キロメートル

開局当初は、主塔を中心に60メートルの木製副柱が18本建ち、直径800メートルの傘型アンテナが作られました。副柱が木製だったのは、主塔同様に経費削減のためです。

大正15年(1926)~昭和3年(1928)には送信電波をパワーアップさせるため大改修がなされ、主塔と同じ高さの200メートルの鉄製副柱を5本建て、上面をフラットとした、直径1キロメートルのアンテナを形成しました。

これらの巨大アンテナに加えて、原町送信所の局舎には電動発電機室・送信室などがあり、長大な長波電波を発生させるための大規模な設備(高周波発電機など)が格納されていました。

現役生活わずか10年ほど

副柱5本の無線塔(昭和3年頃)

昭和初期には、これほどの大規模設備は不要となり原町送信所は閉局しました。使い道がなかった鉄筋コンクリートの主塔(中央)のみ残され、後に「原町無線塔」と呼ばれ、市民に親しまれる存在となりました。

昭和3年(1928)、原町送信所はパワーアップしましたが、無線技術の進歩は早く、国際通信の主流は、長波よりもはるかに小規模の設備で、少ない電力で遠くまで信号を飛ばせる「短波」に変わっていました。つまり、大電力を用いて長波無線を発生させる巨大な原町送信所は、もはや時代遅れの設備となっていたのです。

それから間もない昭和6年(1931)、短波無線を用いた新たな対アメリカ無線局として、小山送信所(栃木県小山市)が開所したことにより、原町送信所はその業務を完了、昭和8年(1933)完全に廃所となりました。

国家の期待を担って、華々しくデビューし、新時代を感じさせた当時最新鋭の巨大な無線通信施設は、大正12 年の関東大震災での活躍(後日紹介します)をクライマックスに、わずか10 年ほどの役目を終えました。

無線通信の過渡期に、まるで時代のあだ花のようにパッと現れてパッと消えた超巨大施設・原町送信所。SFにでも出てきそうな、現役当時の圧倒的な雄姿を見てみたかったものです。

(二上 文彦)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日