佐藤精明と戊辰戦争(令和3年10月1日)

中村藩の戊辰戦争

慶応4年(1868)正月、旧幕府軍と新政府軍が京の鳥羽・伏見で激突したことをきっかけに、戊辰戦争がはじまりました。

仙台藩や米沢藩などの東北諸藩は、新政府軍に抵抗を示した会津藩を支援するため、奥羽越列藩同盟を結成しました。中村藩もこの同盟に参加し、さまざまな情報と思惑が入り乱れるなか、戊辰戦争に参戦することになりました。

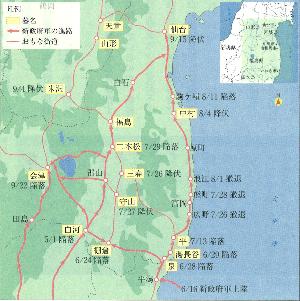

図1 慶応4年の浜通り地方における戊辰戦争の動向

(『原町市史』通史編1より転載)

中村藩の戊辰戦争が本格化するのは、新政府軍が平潟(茨城県北茨城市)に上陸した慶応4年6月以降になります(図1)。

北上を進める新政府軍は、いわき3藩(泉藩・湯長谷藩・平藩)を次々と陥落させました。

それに対して、仙台藩の要請を受けた中村藩は、図1のように北上する新政府軍と熾烈な戦いを繰り広げますが、8月4日、ついに降伏します。

降伏後は、今度は新政府軍として仙台藩と駒ケ峰(新地町)や旗巻峠(宮城県丸森町)で戦闘を繰り広げました。その仙台藩も9月15日に降伏することになります。

佐藤精明と戊辰戦争

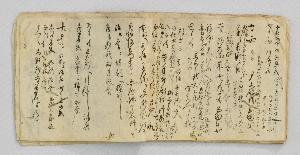

写真1 慶応4年6月29日~8月28日 出陣日記(佐藤重郎氏所蔵)

この戊辰戦争には、多くの中村藩の藩士が参陣しました。深野村(原町区深野)の在郷給人佐藤精明もそのひとりです。

慶応4年6月29日から8月28日までの出来事を記した精明の日記である「出陣日記」(写真1)には、熊川や富岡、広野、浪江(大熊町・富岡町・広野町・浪江町)など各地を転戦し、激しく戦っていたことが生々しく記されています。

また、中村藩が新政府軍に降伏した8月4日には「四日、雨、川原ニ居」るとのみ記しています。4日の時点で、中村藩が降伏した事実を精明が知っていたのか定かではありません。また、何を思って川原にいたのか、その詳細を精明は記していません。

そして、中村藩が降伏した直後の9月12日、精明は新政府軍として仙台藩と戦うために駒ケ嶺に向けて出発しています。

佐藤精明の陣羽織と軍袍

東北地方の戊辰戦争というと、会津藩や白河藩、二本松藩の戦いは特に有名ですが、中村藩の戦いはあまり知られていません。

中村藩は、当初は奥羽越列藩同盟軍として新政府軍と戦いますが、降伏後は新政府軍として仙台藩と戦いを繰り広げます。

このことは、佐藤精明が戊辰戦争に参陣した時に着用した陣羽織と軍袍(写真2)から読み取れます。

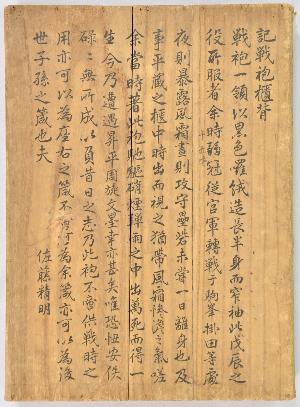

写真2 佐藤精明が着用した陣羽織と軍袍(佐藤重郎氏所蔵)

写真3

軍袍を納めた櫃(佐藤重郎氏所蔵)

同盟軍として戦ったときには、江戸時代以来の武士の象徴ともいえる陣羽織を着用し、新政府軍として戦ったときには近代的な兵士を象徴する軍袍を着用しました。これらの軍装は、同盟軍と新政府軍、双方の立場で戦った中村藩の戊辰戦争を表わしているといえます。

のちに、精明はこの軍袍を取り出して眺めていると当時の「風霜惨憺」の気持ちを思い出し、「安佚」な気持ちに慣れてしまう自分を恐れていたようです。

この軍袍を納めた櫃(写真3)には、戊辰戦争を忘れることなく自らの「箴」とすること、そして子孫への「箴」とすべきことを記しています。戊辰戦争に対する精明の思いを読み取ることができます。

(森 晃洋)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日