常設展 相馬地方の民俗

相馬地方は東は太平洋に面し、西は阿武隈高地をひかえて、豊かな自然と比較的温暖な気候に恵まれています。この地方ではこうした気候風土に根差した生活と文化が育まれ、伝承されてきました。今日の私たちの生活意識や行動は、この伝統的な生活文化の影響を受けています。伝統的な民俗文化を知ることは、今後の私たちの生活や考え方のヒントになるかもしれません。

民俗分野では、人と馬に関わる生業と信仰、川の恵みを生かした新田川の鮭漁と漁具、通し馬(鮭の運搬と交易)について紹介しています。

- 馬と生きる

代かき(馬を使った農耕)、かなぐつ屋(蹄鉄師)、絵馬、馬頭観音について - 新田川の恵み

鮭のやな場、鮭、川漁の漁具、鮭料理について

馬と生きる

馬と生きる

「野馬追の里」とよばれる相馬地方ですが、私たちと馬が関わってきたのは野馬追だけではありません。馬は古代から神や貴人の乗り物とも考えられてきました。武士が活躍した中世には乗馬用として、近世から近代には乗馬のほか運搬用の荷駄や農耕馬として、庶民の間でも広く役立ってきました。

このコーナーでは、人と馬との深い関わりとともに、馬の安全を祈った信仰を紹介しています

代かき

代かきのようす

代かきは春に田の土を荒起こしした後、田植え前に鍬などで土を細かく砕き、肥料・水を入れ、馬鍬(マンガ)という大きな鍬を馬にひかせて、田植えができるように土を柔らかくする作業です。代かきの重労働が終わった後は、「マンガ洗い」という田の神様を祀り、豊作を祈る行事をしました。

かなぐつ屋

かなぐつ屋の道具

馬の足底に履かせるかなぐつ(蹄鉄)は、馬の足を守るために重要なものです。荷駄や馬耕が盛んだった近代には、町や村のかなぐつ屋(蹄鉄師)が活躍していました。野馬追の里相馬地方では、現代でもかなぐつ屋が重要な役割を担っています。

馬頭観音

馬頭観音の石塔

馬頭観音は頭上に馬の頭を載せ、怒りの形相で魔を滅ぼすといわれます。庶民の間では馬の病気平癒に功徳があるとされて、江戸時代には民間信仰として普及しました。馬頭観音の石塔はかつて馬稼ぎの人々が往来した古い道筋の辻(交差点)などに建てられました。市内の古い道筋では、今でも馬頭観音の石塔を見ることができます。

新田川の恵み

新田川の恵み

鮭は東日本の特産品で、主に東北地方から北陸地方にかけて漁獲されています。江戸時代までの鮭漁は主として河川漁業でした。東北地方では旧暦11月15日には鮭の王が一族を連れて川を上って来ると伝えられています。また、鮭は年越し魚として欠くことのできないものとされ、贈答品にも用いられました。

このコーナーでは、新田川の恵みを保護しながら食料として活かし、生業(なりわい)としてきた人々の知恵と暮らしを紹介しています。

新田川の鮭漁

川の漁具

新田川での鮭漁の記録は370年程前にさかのぼりますが、竹のスノコで川を堰き止め、遡上してくる鮭を投網やヤスで突いて捕らえました。江戸時代から明治時代前半までは鮭を捕るだけで産卵保護をしていませんでしたが、明治25年(1892)に新田川鮭蕃殖(はんしょく)組合を組織してからは産卵区域を定めて漁場の保護に努め、明治37年(1904)には人工ふ化場を設けました。

鮭は秋味として好まれ、塩引きにして保存食としても食されます。鮭の塩焼きやはらこ飯は鮭料理の定番です。

漁業組合の文書・鮭料理

通し馬

通し馬

江戸時代から近代には、相馬地方の鮭は八木沢峠を越えて川俣や中通り地方へ運ぶのに馬を使いました。

鮮度を保つために途中中継なしで直送しましたが、これを通し馬といいました。通し馬は荷鞍に鮭を入れた棒手籠(ぼてかご)を4個積み、日中の日差しを避けて午後に3~4頭が組になって進みました。

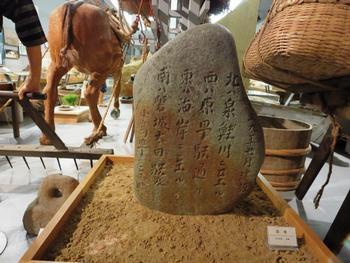

道標(道しるべ)

道標

旅人のために、道端に石柱などを立てて、方向や距離を示して迷わないようにした目印です。街道の分岐点や寺社参りの分岐点などに立てられました。

道標には石仏や道祖神と兼ねたものもあります。これらは旅の安全を祈願するためでもありました。

主な展示資料

- 代かきのジオラマ:在来馬模型・馬鍬(マンガ)・馬耕鞍・ハモ・鼻竿

- 切り藁機・押し切り・藁・切り藁・むしろ・飼葉桶・荷鞍

- マンガ洗いの供え物:幣束・稲苗・餅(ボタモチ)

- 奈良時代の絵馬(模型)・絵馬・平福穂庵(ひらふくすいあん)筆神馬額(市指定有形文化財)

- 馬頭観世音碑・馬頭尊護摩供・猿駒曳の護符

- カナグツ屋:フイゴ・金床・金槌・ヤットコ・釘抜き・ヤスリ・爪切り・蹄鉄・釘・軍馬メダル

- 鮭のヤナ場:ヤナ場模型・ヤナ模型・鮭の剥製・新田川鮭蕃殖組合書類・鮭料理食品サンプル

- 川漁漁具:川船・投網・ヤス・のぞき箱・ビク・すくい網(タモ)・ドジョウドウ・ウナギドウ・カニドウ・ベンケイ

- 通し馬:鮭漬桶・棒手籠(ボテカゴ)・つなぎ石・馬鈴・道標

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2018年12月25日