常設展 相馬野馬追

神旗争奪戦ジオラマ

国指定重要無形民俗文化財「相馬野馬追(そうまのまおい)」は、毎年5月の最終土・日・月曜日、南相馬市の祭場地・雲雀ヶ原を中心に、旧中村藩領内各地で開催されています。

当館では、勇壮な神旗争奪戦の様子をジオラマで再現しているほか、甲冑をはじめとする野馬追の祭具、江戸時代の野馬追が描かれた「相馬野馬追図屏風」などを展示し、武家の伝統を受け継ぐ相馬野馬追の歴史と変遷について紹介しています。

- 現在の野馬追行事

1日目・2日目・3日目 - 野馬追の歴史

野馬追のおこり、江戸時代の野馬追、明治時代以降の野馬追 - 野馬追の諸道具

甲冑武具、神輿・旗・持ち物、野馬懸の道具

現在の野馬追行事

毎年5月の最終土・日・月曜日の3日間、旧中村藩領内各地で開催されています。

第1日目

お繰り出し(おくりだし)

お繰り出し(相馬中村神社)

相馬中村神社(相馬市)・相馬太田神社(南相馬市原町区)・相馬小高神社(南相馬市小高区)で出陣式を行い、各神社の神輿を中心に行列を組み、祭場地・雲雀ヶ原へ繰り出す。

宵乗り競馬(よいのりけいば)

宵乗り競馬(雲雀ヶ原)

雲雀ヶ原にて馬場清めの儀式の後、白鉢巻・陣羽織・野袴姿の騎馬武者たちによって行われる競馬。

第2日目

お行列(おぎょうれつ)

お行列(原町区内)

原町区小川町から祭場地・雲雀ヶ原に向けて行列。

甲冑競馬(かっちゅうけいば)

甲冑競馬(雲雀ヶ原)

甲冑を身に着け、背に指旗を負った騎馬武者たちによる競馬。

神旗争奪戦(しんきそうだつせん)

神旗争奪戦(雲雀ヶ原)

花火で打ち上げられ、上空から落ちてくる三神社の神旗を、騎馬武者が奪い合う行事。

第3日目

騎馬武者が小高神社前庭に設置された囲いの中に裸馬を追い込み、白装束の「御小人(おこびと)」たちが素手で馬を捕らえ神前に奉納する。古来の野馬追の形態をよく残す行事。

野馬懸(相馬小高神社)

野馬を素手で捕らえる御小人たち

野馬懸(相馬小高神社)

捕らえた馬を神前に奉納する

野馬追の歴史

野馬追のおこり

伝承によれば、野馬追の起源は10世紀、相馬氏の遠祖といわれる平将門が、下総国小金原に野馬を放牧し、野馬を敵兵に見立てて追い、兵法の鍛錬を行ったことが始まりとされます。

14世紀、相馬氏6代の相馬重胤が、本拠の下総国から陸奥国行方郡(南相馬市・飯舘村)へ移住したことで、野馬追も当地方に持ちこまれたといわれています。

江戸時代の野馬追 「野馬」を「追う」野馬追

中村藩主相馬氏の年中行事として、南相馬市原町区域にあった広大な牧場(野馬追原)の「野馬」を「追う」、文字通りの「野馬追」を行い、追った馬を、氏神妙見を祀る小高妙見社(現相馬小高神社)に追い込み、素手で捕らえて奉納する「野馬懸」を行っていました。

「相馬野馬追図屏風」

江戸時代 福島県指定重要有形民俗文化財 当館蔵

▲相馬野馬追図屏風(右隻)

▲相馬野馬追図屏風(左隻)

明治時代以降の野馬追 野馬追が激変した時代

現代の野馬追でメインとされる「神旗争奪戦」は、明治時代以降、野馬を追うかわりにはじまった行事。

明治4年(1871)の廃藩置県により中村藩がなくなり、野馬追原の野馬もすべて捕獲されたことにより、相馬家の武家行事として野馬を追う行事が開催できなくなりました。

そこで、明治5年(1872)に太田神社の祭礼に生まれ変わり、その後小高・中村の二神社も加わり、明治11年(1878)から正式な三神社合同の祭礼となりました。

野馬を追うかわりに「神旗争奪戦」がはじまり、戦後には「甲冑競馬」がはじまるなど、明治以降もさまざまな変遷をへて現在に至っています。

野馬追の諸道具

甲冑・武具類

武家の伝統を受け継ぐ野馬追に使用される諸道具の中で代表的なものは、騎馬武者が使用する甲冑・武具類です。これらは戦いの道具でありながら美術工芸品でもあり、現代の野馬追の見どころの一つです。

相馬地方は、これら多くの武具類が残り、また全国から集まる地域で、甲冑だけで1500領以上とも推測されています。このように、特定の地域に武具類が集まることは、全国的に見てもほとんど類例がありません。

(注意)甲冑・武具類は、定期的に展示替えを行います。

本ページの掲載の甲冑武具が展示されない場合がございます。ご了承ください。

黒漆塗鳩胸五枚胴具足

南相馬市指定文化財

江戸時代当館蔵

獅子牡丹文鞍・鎧

江戸時代当館蔵

野馬追行事の諸道具

お行列の道具

行列では、騎馬武者たちの甲冑のほか、神社の神輿、徒歩武者の持ち物などが見どころです。

太田神社の神輿

太田神社の神輿

明治時代相馬太田神社蔵

明治時代に作られたもので、行列で使用されていました。

爪打馬標(つめうちうまじるし)

爪打馬標

相馬太田神社蔵

「馬印」とも書く。大将の馬の側に立てる大きな目じるしで、相馬家では、江戸時代から「爪打」とよばれる馬標を用いました。

神旗争奪戦の道具

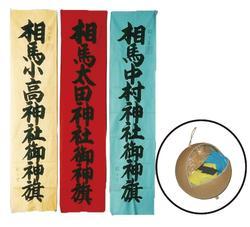

神旗争奪戦は、三神社の名が記された神旗が、合計31本打ち上げられ(令和6年現在)、騎馬武者たちが奪い合います。

上空から落ちてくる旗を目指して、騎馬武者の家々の指旗がたなびきます。旗の模様「旗印(はたじるし)」は、江戸時代には2500種類ほどあったようです。

左:三神社の神旗

右:神旗を詰めた花火の玉

当館蔵

指旗(白地に黒下り蜈蚣)

当館蔵

主な展示資料

- 神旗争奪戦ジオラマ

- 「相馬野馬追図屏風」(福島県指定重要有形民俗文化財/複製)

- 相馬太田神社神輿

- 甲冑・武具類

- 「奥州相馬氏馬狩図」(野馬追絵巻/映像)

- 野馬追行事の諸道具

お行列、神旗争奪戦・野馬懸などの諸道具 - 騎馬武者人形

登録日: 2016年10月13日 / 更新日: 2016年10月13日

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2025年04月06日