南相馬市指定有形文化財「上栃窪遺跡の縄文土器」(令和6年11月7日)

写真1は南相馬市鹿島区上栃窪字宮後にある宮後B遺跡から出土した縄文土器です。「上栃窪遺跡の縄文土器」という名称で市の有形文化財に指定されています。この遺跡は、発掘調査当時、大字名をとって上栃窪遺跡と呼ばれていましたが、その後、市の埋蔵文化財包蔵地台帳における遺跡名称は字名をとって宮後B遺跡に変更されています。この土器は、昭和42年(1967)に福島県立相馬高等学校郷土クラブが行った発掘調査の際に発見されました。

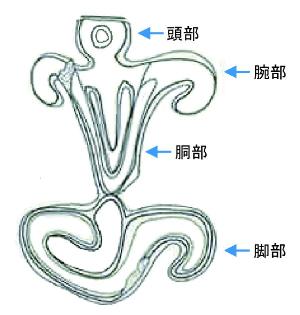

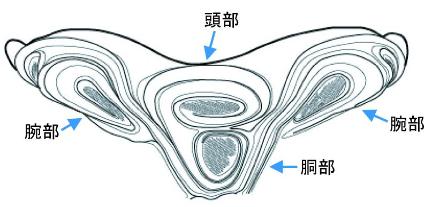

土器には人体文と思われる文様が描かれています。どこが人体文?と思われるかもしれませんが、中央上部の円形部を頭、その下の中央に縦線のあるV字形の部分が胴部、V字の上部から両脇に延びる鉤の手状の部分が腕とみることができます。足はV字の下端から左右に延びて下部の大きな横S字の文様につながっています(図1)。

写真1 宮後B遺跡出土土器に描かれた人体文

図1 宮後B遺跡出土人体文土器の部位

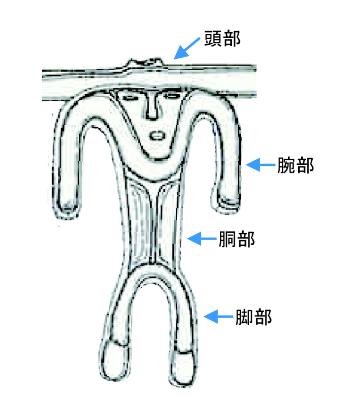

文様表現手法の特徴から、作られたのは縄文時代中期の末ごろ(およそ4400年前)と位置づけられますが、同じ時期に作られた写真2の福島市和台遺跡の人体文土器を見ると、顔の表現もあり、人体文であることがよくわかります。宮後B遺跡のものは和台遺跡の人体文をより簡略化したものといえるでしょう。

写真2 福島市和台遺跡出土人体文土器 福島市教育委員会所蔵 写真提供:福島県立博物館

図2 和台遺跡出土人体文土器の人体文 (飯野町教育委員会 2003年 より引用)

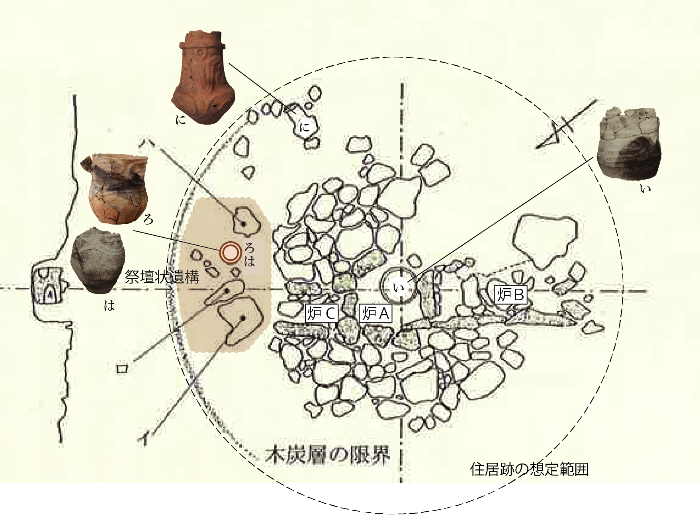

ところで、宮後B遺跡の人体文土器は発掘調査された竪穴住居跡から出土しています(図3-に)。複式炉と呼ばれる特殊な炉(A,B,C)の周りに石を敷きつめた敷石住居というとても珍しい住居跡です。住居の奥壁には一段高く3つの石(イ、ロ、ハ)が敷かれた祭壇状の遺構があり、この祭壇に置かれたように写真3の注ぎ口のある土器(注口土器)が出土しています(図3-ろ)。この土器の中には別な土器がすっぽり収まっていました(図3-は)。実はこの注口土器には底が無いのです。それを補うために別な土器を内側に入れて中味がこぼれないようにしていたと考えられるのです。特別で大切な中味をどうしても祭壇に供えたかったのでしょう。

図3 宮後B遺跡敷石住居跡平面図

写真3 宮後B遺跡出土注口土器

一方、人体文土器は注口土器から1mほど離れた場所の壁際から出土しています(図3-に)。この土器には左右、上下に4つのひも掛け穴が設けられています。この土器はひもを掛けて住居の梁から吊るされていたと考えられます。しかも背面のすり減り方からは、柱にクッション材を巻き付けたうえで、柱に添うように吊るされていた状況が想像されます。中空に吊るされた理由は、住居内のより高い場所で内部の温度をある程度高く維持する必要があったためと思われます。そしてその中味を見守る役割を持っていたのがこの人体文だったのでしょう。

さて、その中味はというと、ある程度の温度が維持された環境を必要とする発酵食品が有力だと考えます。そして、この中味を注口土器に移して注いだとすれば液体であり、発酵飲料と考えるのが妥当でしょう。

写真4 東町遺跡湿度注口土器

図4 東町遺跡出土注口土器の文様

宮後B遺跡の人体文土器をこのように見てくると、ほかの遺跡の土器の見方も変わってきます。原町区東町遺跡から出土したひも穴と注口部を2つずつ有する注口土器(写真4・図4)は、宮後B遺跡の吊るされた土器と注口土器の2つの機能を合わせ持つものといえます。その文様を改めて宮後B遺跡の人体文と比較すると、注口部が宮後B遺跡人体文の円形の部分(頭部)に相当し、V字形の胴部が共通し、両腕を広げているという人体文が浮かび上がってくるのです。

写真5 小高区大田和広畑遺跡出土浅鉢

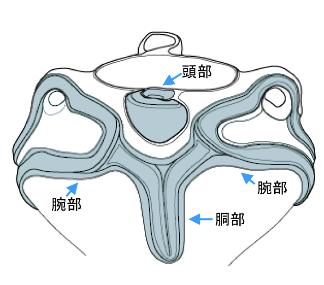

図5 大田和広畑遺跡出土浅鉢の文様

同様に小高区大田和広畑遺跡出土の浅鉢(写真5・図5)を見てみると、円形に近い渦巻部分が頭部、その下にV字形の胴部、V字の上部は両側に腕を広げるように伸びて渦を巻いているように見えてきます。これも人体文なのかもしれません。

これらの人体文は、おそらく土器の内容物を守る精霊の姿を写実的もしくは抽象的に表現したものなのでしょう。土器の文様とは、その中に実は精霊の姿を隠し持っているのかもしれません。企画展「縄文みなみそうま」を観て、土器の中に秘められた精霊の姿を探してみてはいかがでしょうか。

(森 幸彦)

引用文献

『福島県相馬郡鹿島町上栃窪敷石住居跡発掘調査報告書』鹿島町教育委員会・福島県立相馬高等学校郷土クラブ 1967年

『和台遺跡』飯野町埋蔵文化財報告書第5集 飯野町教育委員会 2003年

『東町遺跡(2次調査)』南相馬市埋蔵文化財調査報告書第36集 南相馬市教育委員会 2021年

『大田和広畑遺跡』南相馬市埋蔵文化財調査報告書第7集 南相馬市教育委員会 2007年

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年11月07日