文化としての怪談(令和4年8月1日)

夏になると納涼の娯楽として怪談が人気ですね。

幽霊が日本の文献に始めて登場するのは、平安時代初期の『日本霊異記』です。路傍の骸骨を弔って、霊験のあった話が載っています。

江戸時代後期になると、怪談は歌舞伎などの芝居や落語・講談などの話芸にも発展しました。「四谷怪談」はその代表的な作品です。こうした文化的背景から、幽霊画が世間の人々に好まれ、普及したといわれています。

「幽霊図襦袢」 金性寺蔵

燃え上がる提灯から恨めし気な女の幽霊が飛び出し、その下には骸骨と「南無阿弥陀仏」と書かれた塔婆が転がっている。歌舞伎「東海道四谷怪談」では、火の玉から火のついた提灯からお岩の幽霊が現れるシーンが見せ所となっていて、この襦袢はそれを思い起こさせる。

これを着た、勇気のある人はいたのだろうか。

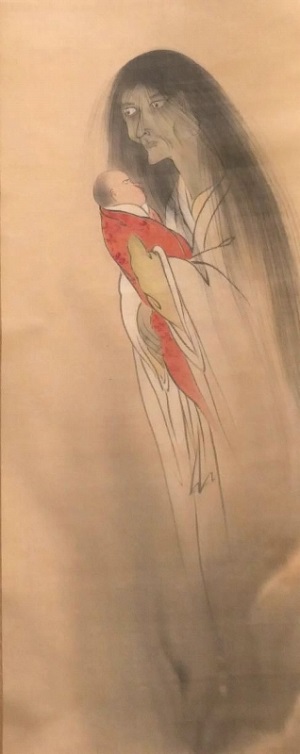

「子育て幽霊」 金性寺蔵

蒼白く痩せ衰えた女の幽霊が、生き生きとした赤子を抱いて、愛おしそうに見つめている。

この世に未練を残して亡くなったのだろう。

小高区の金性寺は約80点の幽霊図を所蔵し、震災前まではお盆に公開・供養してきました。写真はその一つで、「子育て幽霊」という昔話を元に描かれたと考えられます。これは相馬地方やいわき地方だけでなく、全国に伝わる昔話ですが、「蒼白い顔をした若い女が、毎晩飴屋に土の付いたお金を持って飴を買いにくるのを不思議に思い、後をつけてみると墓で女の姿が消え、墓の底のほうから赤ん坊の泣き声がしていた。夜が明けてから皆で行ってみると新しい墓があり、掘ってみると、母親の死体に抱かれた赤ん坊が飴をなめていた」という話です。そのルーツは12世紀末に中国で記された奇怪小説集『夷堅志』の「餅を買う女」で、日本に伝来し広まるなかで、昔話として語られるようになったと考えられています。

明治・大正時代になっても、全国の新聞に化け物や幽霊を見たという記事が散見されます。そうしたなか、日本人の精神面の近代化を目指し、怪談を解明したのが井上円了という仏教哲学者です。井上は新聞紙上や講演で謎を解明し、世間で妖怪博士と称されました。

また、昭和時代、相馬市出身の民俗学者今野圓輔は、古今の文献や新聞記事から全国の怪談や俗信を集成し、多くの著書を記しました。

平成23年に起きた東日本大震災直後の混乱の中、津波被災地では多くの不思議な体験談や幽霊目撃談が語られました。こうした話は、人間は霊魂と肉体の2つのものから成り、肉体が消滅しても霊魂は存在し続けるという考え方から生まれた物語なのかも知れません。

怪談は日本人の精神性や信仰の影響を受け、人々の心に伝えられてきた文化といえるでしょう。

(二本松 文雄)

令和4年8月27日(土曜日)13時30分から14時20分

体験学習 講談「四谷怪談」(講師:一龍齋貞鏡氏)を開催します。

お申し込みは要予約(先着順)となります。

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日