明けまして おめでたいもの(平成28年1月4日)

新年あけまして おめでとうございます

今年は申年(さるどし)。明るいニュースの多い年にしたいですよね。

今回はお正月にちなんで、おめでたいもの、猿にちなんだものを紹介します。

鉢(鯛形蓋付)

鉢(鯛型蓋付) 当館蔵

鯛は縁起の良い魚として日本人に好まれ、お祭りや結婚式など、祝宴の席によく用いられました。

これは鯛の形をしたユニークな蓋付の鉢で、祝の席で刺身などを入れてふるまわれました。しっぽがピンとはねて勢いのよい形ですね。表面には鮮やかな朱漆を塗り、めでたさが強調されています。

おめで鯛!

恵比寿・大黒舞

恵比寿 大黒舞 原町区泉

恵比寿・大黒は財をもたらす縁起の良い神として、神棚などに恵比寿・大黒像が2体仲良く並んでいますね。恵比寿は鯛を抱えて釣竿を持つことから漁業の神としても知られています。原町区泉では「恵比寿・大黒舞」という民俗芸能がありました。恵比寿と大黒の掛け合う姿がユーモラスでしたが、現在では踊る人がいなくなって途絶えています。

猿廻し

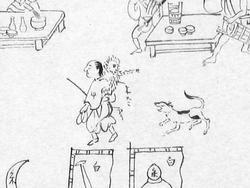

猿廻し(『奥州相馬氏馬狩図』より)

当館蔵

猿廻しは、中世には猿牽(さるひき)と呼ばれた芸能で、江戸時代には猿使いは、猿を用いた厩祓い(うまやはらい)をする祈祷師また馬医としての性格も持っていました。この図は江戸時代の野馬追と原ノ町宿の見物客のにぎわいを描いた『奥州相馬氏馬狩図』の一場面です。野馬追には猿廻しもやってきて、門付け芸や大道芸が行われたのでしょう。図の猿は犬猿の仲である犬に吠えられても、猿使いの肩の上で余裕の表情で犬をかまっているように見えます。江戸時代には「五月中の申」の日に行われた野馬追も、馬と猿の深い関係を示すものでしょう。現代では、猿廻しは「周防(すおう)猿まわしの会」などによって復活されています。

猿駒曳の護符

駒曳猿の護符 当館蔵

猿駒曳(駒曳猿)を題材にした絵は鎌倉時代からある猿が馬の手綱(たづな)を曳く図柄で、この図を印刷した護符は、厩(うまや)の守護、馬の安産のお守りとして社寺から発行されました。相馬地方の江戸時代末の地誌書『奥相志』に、猿をつれて厩で祈祷する猿太夫という人物の記述があります。昭和初期でも猿の毛が馬の常備薬とされ、馬が虫で苦しんでいる時、猿の毛を馬の鼻先で燃やしてやると治るといわれていました。

絵銭

絵銭(猿駒曳) 個人蔵

絵銭(えせん・えぜに)は、銭の形をしていますが、貨幣ではありません。絵銭は室町時代末に起こったといわれますが、江戸時代中期以降に広く普及し、神社仏閣などに富貴を願うお守り、商家の記念品、子供の玩具などさまざまな理由で作られたようです。表面の絵柄は縁起をかついだ七福神など多くの種類があります。猿と馬が信仰的に深くかかわっていますが、この絵銭は猿(または人)が駒(または牛)を曳くユーモラスな図柄で、「吉田駒曳」「吉田牛曳」と呼ばれています。

(二本松 文雄)

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日