野馬追(のまおい)と妙見信仰(みょうけんしんこう)(令和5年8月1日)

「野馬追は妙見様のお祭り」といわれますが、妙見とはどのような存在なのでしょうか。今回は妙見信仰を紹介します。

妙見信仰は古代中央アジアの遊牧民族の北極星に対する信仰が中国に伝わり、仏教・道教・儒教・陰陽道などと習合して、農耕神・地鎮神・鎮守神として信仰されました。やがて、この信仰は近畿地方に渡来した遊牧系帰化人から日本全国へ広がりました。

平安時代末、関東の代表的武士団であった千葉氏は源平の争乱や源頼朝の奥州合戦で大きな功績を上げ、上総・下総地方(現在の千葉県中部・北部など)だけでなく東北地方や九州地方にも広大な領地を獲得しました。千葉氏は武士団を形成する際、関東地方各地に広まっていた妙見信仰を弓箭神(弓矢の神)・武神として一族の精神的拠り所として結束してきました。

下総国千葉郷妙見寺大縁起絵巻 上巻 寛文2年(1662) 作者 妙見寺第19世住職 光雅 福島県指定重要文化財

原本:相馬妙見歓喜寺蔵(非公開) 画像提供:千葉市立郷土博物館

千葉妙見の別当であった妙見寺で制作された縁起絵巻。縁起跋によると、この絵巻は千葉の栄福寺の「千葉妙見大縁起絵巻」を参考にして描いたとされる。千葉氏の一族相馬氏は現在の福島県相馬地方に移住したが、千葉氏一族が信仰する妙見を継承し、その証として相馬氏がこの絵巻を入手し、歓喜寺に伝えてきた。

この図は、染谷川の合戦で劣勢となった平良文(平将門の叔父で関東八平氏の祖とされる)の前に妙見菩薩が示現し、水かさが増した染谷川を瀬踏みして向こう岸に渡し、危機を救う場面。

千葉氏の一族である相馬氏は奥州合戦の功績で陸奥国行方郡(現在の南相馬市・飯舘村)にも所領を獲得しました。

鎌倉時代末の元亨年間(1321~23)、相馬重胤が下総国から行方郡に下向(移住)して、星の宮(妙見宮)などを勧請しました。以来、奥州相馬氏は城を太田・小高・中村へ移すたびに、妙見宮を各城内に遷しました。

妙見菩薩立像

南相馬市原町区 医徳寺蔵

妙見菩薩立像

南相馬市小高区 金性寺蔵

妙見菩薩立像(御前立)

相馬市 相馬妙見歓喜寺蔵(非公開)

江戸時代、中村藩領内では、相馬氏ゆかりの地や藩境などに妙見をまつり、庶民にも信仰されてきました。妙見は仏教でいう菩薩ですが、神道と習合して神仏混淆の性格が強い存在でした。野馬追は相馬氏一族、ひいては藩の行事として野馬を追い、捕らえた馬を妙見にささげる祭りでした。

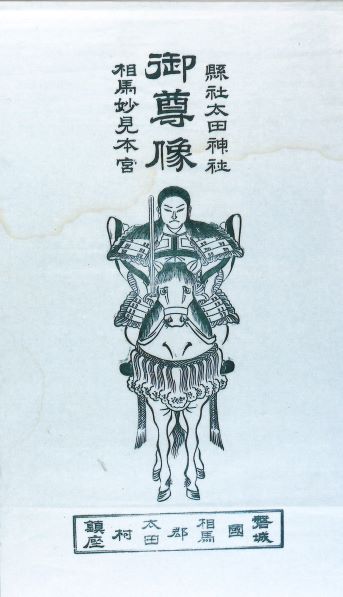

太田神社 御尊像

南相馬市原町区 相馬太田神社

小高神社 御神像

南相馬市小高区 相馬小高神社

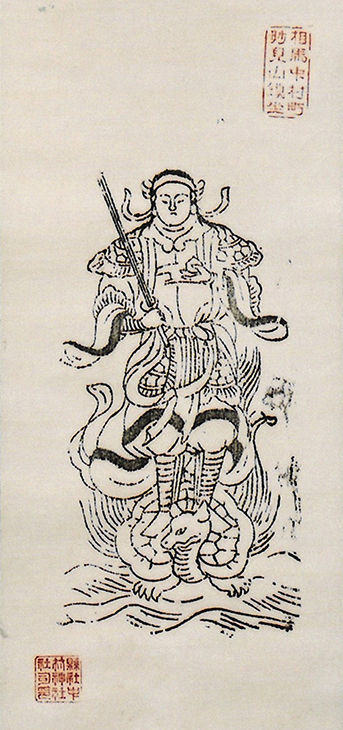

中村神社 御神像

相馬市 相馬中村神社

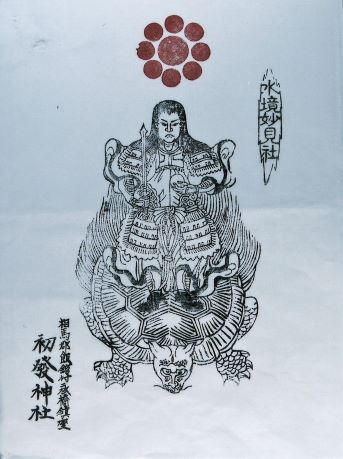

初発神社 御神像

飯舘村二枚橋 初発神社

明治時代になると、政府の神仏分離政策により、神社から仏像・別当(神社を管理する僧)など仏教に関するものを排除することになりました。相双地方で中世以来人びとに信仰されてきた妙見も、称号を『古事記』の天地初発時に登場する天御中主神に変え、城跡にまつられていた妙見社は太田・小高・中村の各神社に、他の妙見小社は初発神社と改めました。

相馬重胤の行方郡下向が元亨3年(1323)という説によれば、今年は下向から700年にあたります。新境地に立った相馬氏とその心の拠り所となった妙見信仰に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

(二本松 文雄)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日