南相馬の金華山信仰(令和7年4月2日)

南相馬市にはさまざまな石碑が建っています。そのなかには、「金華山」や「黄金山」と刻まれた金華山塔が60基以上あるようです(註1・写真1~3)。

金華山は牡鹿半島(宮城県)の東の海上にある島です。東大寺(奈良県)の大仏(廬舎那仏座像)建立に際して献上された金を産出したという伝説があります。また、弁才天信仰も盛んな地で、金運や海上安全・大漁にまつわる信仰を集めています(註2)。

今回は、そんな金華山信仰が、南相馬市でどのように受容されてきたのかをみていきます。

金華山塔の建立年代と分布

市内にある金華山塔の多くは、金華山を参詣した記念に建てられたものと考えられます。かつてはどの地域でも、講というグループや地域ごとの組などでお金を積み立て、代表者数人が有名な社寺を参詣する「代参」という仕組みがありました。鹿島区栃窪に残されていた大正10年(1921)の記録には、3泊4日の旅程で講の代表者である5人が金華山参りをしたことが記されています(註3)。

市内の金華山塔はいつ建てられたものなのでしょうか。石塔に彫り込まれた年代をみていきましょう。

———————————さまざまな金華山塔——————————————

写真1

万延元年(1860)の銘。押雄神社(原町区北新田)境内。

写真2

大正元年(1912)の銘。牛頭天王社(鹿島区北海老)境内。

写真3

明治40年(1907)か。村上城跡(小高区村上)の貴布根神社境内。

早いものでは幕末(1860年代)の金華山塔がいくつかありますが、本格的に数が増えはじめるのは明治10年代(1870年代後半~)です。明治20年代にはピークを迎え、明治30年代には数が減ります。その後、明治末期から大正初め(1910年代)にかけて再び増加しますが、昭和に入ってから建てられたものは見つかっていません。

以上のことから、南相馬市内の金華山塔建立は幕末から始まり、明治前半と明治末期から大正初めに流行し、その後は廃れていったといえます。

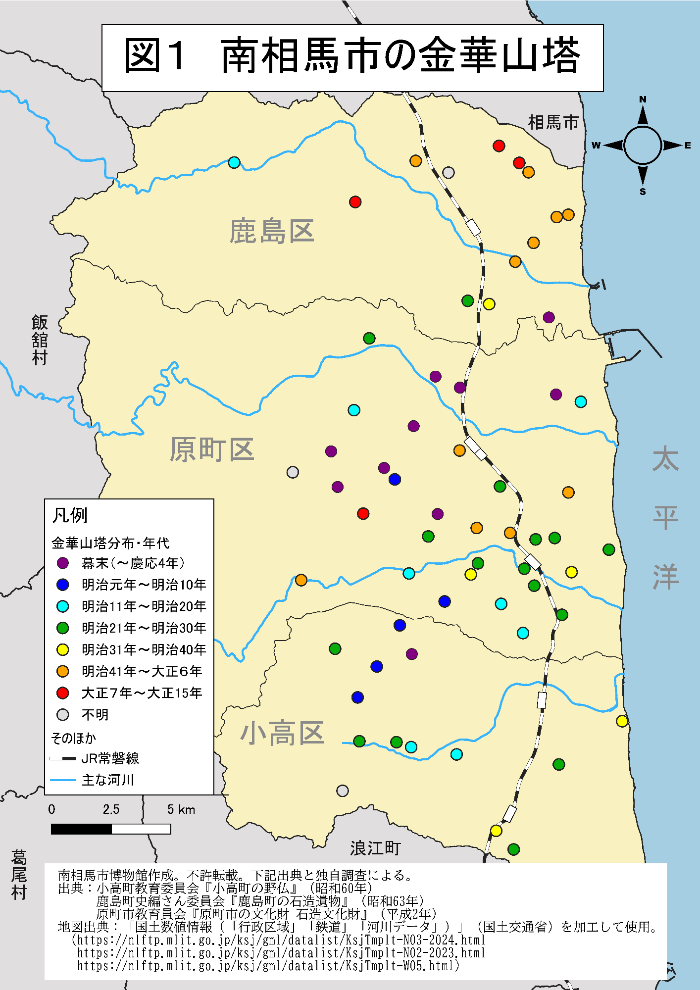

続けて市内にある金華山塔の分布をみていきます(図1)。沿岸部だけでなく、内陸にも分布が広がっています。

沿岸部の丘陵地帯では、晴天の際、海の先に金華山が見えることもあり、金華山を望む位置に建てられた金華山塔も見受けられます。これらは、海上安全や大漁を願う沿岸部の人びとによって建てられたものでしょう。

では、内陸部の金華山塔はどのような理由で建てられたのでしょうか。

金華山信仰と養蚕

冒頭に述べたとおり、金華山はお金にまつわる信仰を集めています。金華山塔の建立が集中した明治・大正時代、地域にお金をもたらした産業といえば、連想されるものは養蚕です。

短期間のうちにまとまった現金収入を得られる養蚕は、当時の農家にとって大切なものでした。ただし、蚕は病気に弱い虫であるため、飼養に失敗してしまうことも少なくなかったようです。養蚕の成功を願う気持ちは、きっと切実なものだったでしょう。

写真4

黄金山神社(原町区上太田)の鳥居と幟立て。鳥居の先は小高い丘になっており、山津見神社の小祠と金華山塔がある。金華山塔の銘は明治23年(1890)。

実際に、金華山塔の分布が集中する内陸部では、どこでも盛んに養蚕が行われていました(註4)。

金華山信仰と養蚕のむすびつきを明確に示す事例があります。

たとえば、原町区上太田の黄金山神社は金華山塔を祀る小さいお社ですが、蚕の神さまとされてきました。鳥居の手前にある幟立ての台座には「奉納 上太田養蚕組合」と刻まれています(写真4)。

写真5

(右)金華山塔。明治22年(1889)。

(左)蚕養神社石塔。明治26年(1893)。

原町区大甕(個人所有地内)。

また、昭和末期の調査記録(註5)をたどると、原町区鶴谷では「小字単位くらいに養蚕をする人たちが(筆者註、金華山の)講中をつくっていた」ことが記されていました。

近隣の市町村では、浪江町津島地区でも金華山を養蚕の神さまとして信仰していたことが記録されています(註6)。

金華山塔には建立年代の近い養蚕関連の石塔と隣接しているものも複数あります(写真5)。これらも金華山信仰と養蚕の間にある何らかのつながりを示すものかもしれません。

所変われば“同じ品でも”変わっていく

今回ご紹介した金華山信仰と養蚕のつながりは、まだまだ不明確な部分が多いものです。南相馬市以外の地域ではどうなのか。昭和以降にも養蚕は続いていたのに、なぜ新しい金華山塔が建立されなかったのか。疑問は山積みです。

ただし、金華山信仰のような、地域の外に発信地・本拠地を持つ文化や風習が、柔軟にかたちを変え地域に受容されてくということは、けっしてめずらしいことではなかったかと思われます。

たとえば、関東平野では、三峯神社(埼玉県秩父市)などに起因する狼信仰が似たような経過をたどっています。もともと農村部で害獣(イノシシやシカ)除けとして信仰されていたものが、都市部において火防・盗難除けの信仰に変化していったのです。

こういった視点で身近な風景を振り返ってみると、おもしろいものがたくさん見つかるかもしれません。

ぜひ、意外なところに隠された地域の個性を探してみてください。

(佐藤 義典)

(註1)金華山は、江戸時代は金華山大金寺(真言宗)であったが、明治時代2年(1869)、神道に転じて黄金山神社を名乗った。そのため金華山塔は「金華山」「黄金山」など銘にゆれがみられる。

(註2)伝説は近世期を通じて広く流布された。地質的に金華山から金が産出される可能性は低く、実際は宮城県涌谷町であると推定されている。

(註3)「祝儀受扣」(『鹿島町史 第6巻 民俗編』所収)。現在にいたるまで、ほとんどの金華山講が解散・消滅している。

(註4)金華山塔の分布が特に多いのは石神地域と太田地域である。明治40年代半ば(1910年頃)の繭の生産量を比較すると、旧石神村(石神地域)は突出している。旧太田村(太田地域)の生産量は周辺地域より多くはないが、村内戸数の7割近くが養蚕に取り組んでいたようである。(「郷土史(太田村)」参照)。

(註5)原町市文化財専門委員(当時)が実施した調査の記録。

(註6)元来は商売の神さまであったが、のちに養蚕の神さまとして扱われるようになったという。

参考文献

宮本袈裟雄「金華山」(福田アジオほか編『日本民俗大辞典 上』吉川弘文館刊 平成11年10月)

金華山黄金山神社ホームページ(https://kinkasan.jp/ 最終閲覧日:令和6年3月31日)

鹿島町史編纂委員会編『鹿島町史 第6巻 民俗編』福島県鹿島町刊 平成16年3月

小高町教育委員会編・刊『小高町の野仏』昭和60年3月

鹿島町史編さん委員会編・刊『鹿島町の石造遺物』昭和63年12月

原町市文化財専門委員会編『原町市の石造文化財』原町市教育委員会刊 平成2年3月

南相馬市教育委員会博物館市史編さん係編『原町市史 第11巻 特別編4.「旧町村市」』南相馬市刊 平成20年3月

南相馬市教育委員会、原町区地域生涯学習課市史編さん係編『原町市史 第9巻 特別編2.「民俗」』南相馬市刊 平成18年3月

早稲田大学民俗研学究会編・刊『津島の民俗』昭和55年9月

西海賢二「三峯信仰」(福田アジオほか編『日本民俗大辞典 下』吉川弘文館刊 平成12年4月)

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2025年04月15日