戦争と教育(令和7年8月1日)

昭和20年(1945)8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、9月2日に降伏調印文書に調印したことによって、太平洋戦争(注)が終わり、日本は敗戦しました。昭和6年(1931)に起こった満州事変から数えると約15年という長い期間、日本は戦争を続けてきました。その間、戦時体制は強められ、日常生活のすべてが戦争のために制限されるようになりました。

今回の「ちょこっと☆みゅーじあむ」では、「戦争と教育」というテーマで、戦時下に行われた戦時教育が子どもに与えた影響を考えさせられる当館収蔵資料を紹介します。

(注)太平洋だけでなく、中国や東南アジアでも戦争が行われていたことから「アジア・太平洋戦争」とも呼ばれています。「太平洋戦争」という呼び方は、アメリカ側の呼び方が戦後になってから使われるようになり定着しました。

戦時下の『夏休の友』

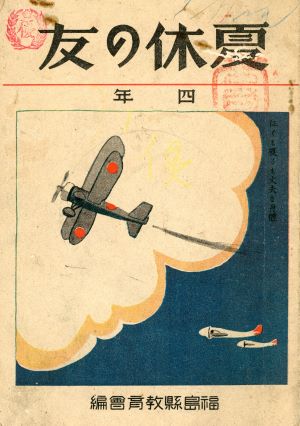

写真1 福島県教育界編『夏休の友』(当館所蔵)

写真1は、昭和15年(1940)当時、市内の小学校で実際に使われていた小学4年生用の『夏休の友』です。夏休みの友といえば、読書感想文や自由研究などとともに、小中学校の夏休みの宿題として知られています。この『夏休の友』を詳しく読むと、戦争が子どもの日常にどれほど身近だったのかを知ることができます。

当時の小学校の国語の教科書には「兵営だより」という読み物が掲載されていました。ここには、兵士の日ごろの訓練内容や生活のようすが描かれています。

『夏休の友』には、これを教材として、兵士の日常に関する問題を出していました。

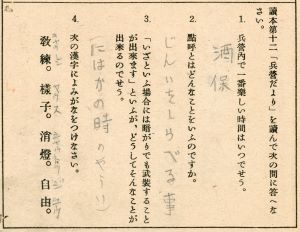

写真2

たとえば、「読本第十二『兵営だより』を読んで次の問に答へなさい」という問題(写真2)では、兵営内での楽しみや点呼の意味などを答えさせる問題になっています。兵営とは兵士が寝起きする宿舎のことで、点呼とは兵士がきちんと揃っているのか人数を数え確認することです。

まさに、兵士の日常を問う内容になっていることがわかります。

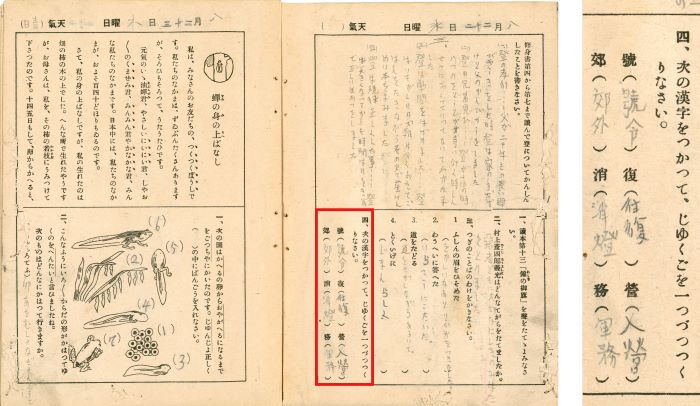

また、漢字の熟語を作る問題(写真3)では、「営」という一字に対して、兵士が軍隊に入ることを意味する「入営」という熟語をこの児童は書き、そして「務」という一字に対しては、「軍務」という軍事にかかわる事務や軍隊での勤務を意味する熟語を書いています。

そのほかにも、漢字の読み仮名を付ける問題では、「勅命」「軍務」「征伐」「忠義」などの漢字が並んでいました。ちなみに、この問題は7ページに出されていて、漢字の熟語を作る問題は18ページに出されています。この児童は、7ページの問題を見て18ページに同じ「軍務」という熟語を書いたのかもしれません。

写真3

このように、問題を作る側と答える側の両方に戦時色が色濃く出ていることがわかります。今では耳慣れない言葉も多く使われていますが、戦時下の子どもにとっては日常にありふれた言葉だったのかもしれません。

そして、これらの問題に答える児童が、戦争をどれほど意識して答えているのかはわかりませんが、少なくとも日常生活のなかに戦争があたりまえのようにあり、学校でも教えられていたということができます。

出征した兵士への慰問文

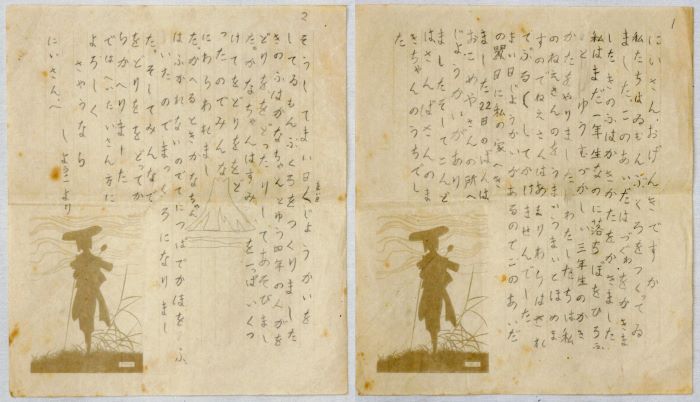

写真4は、昭和16年(1931)3月に出征した兵士に対して出された、当時小学校1年の女子児童が書いた慰問文です。この慰問文の宛先は「にいさん」と書かれています。当時は、特定の人に宛てて書くのではなく、戦地にいる兵士の誰かが受け取ることを想定して書いていました。そして、兵士に対して親しみを込めてそのように書くことを先生から言われていたようです。

写真4 出征兵士への慰問文(牛来承子氏所蔵)

慰問文の内容を読むと、学校で図画や習字を習っていることや、友だちと楽しく遊んでいることなど、この児童の日常生活をはじめ、大人たちが常会(地区の集まり)で兵士に送るための慰問袋(戦地にいる兵士を慰めるために日用品や励ましの作文などを入れた袋)を作っていたことなどが書かれています。

この慰問文が書かれた昭和16年という年代は、日中戦争が長期化するなか、日本が東南アジアに対して武力による南進をはじめる一方で、アメリカとの戦争を避けるための交渉が行われていたころにあたります。この交渉は破れ、昭和16年12月に日本がハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、太平洋戦争がはじまりました。

この慰問文からは、戦時色がますます強くなったころの子どもの日常生活の一端が垣間みえるとともに、生活のあらゆる場面で戦争への協力体制が築かれていたことを読みとることができます。

大津国民学校児童からの手紙

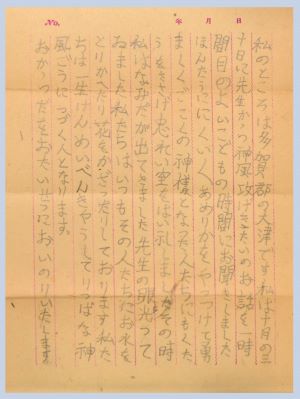

写真5 出征兵士への慰問文(牛来承子氏所蔵)

昭和19年(1944)10月25日、海軍の特別攻撃隊敷島隊がアメリカ艦隊に体当たり攻撃を行いました。この攻撃は海軍が組織として行った初めての体当たり攻撃でした。

写真5は、この敷島隊の一人である原町(現在の南相馬市原町区)出身の中野磐雄の家族に宛てて書かれた大津国民学校(茨城県)の女子児童の手紙です。当時、中野磐雄の実家には、全国各地から弔問や手紙が寄せられていました。この手紙は、その中の一つです。

この手紙を読むと、戦争末期に子どもが受けた教育がどのようなものだったのか、考えずにはいられません。

この児童は、10月30日の一時間目の「よい子どもの時間」に先生から敷島隊の体当たり攻撃のことを聞き、護国の神様になった隊員に黙とうを捧げたと記しています。そして、「一生けんめいべんきやうしてりっぱな神風ごうにつづく人になります」と、敷島隊に続くことを告げています。果たして、この児童は、この手紙を書かされたのでしょうか、それとも自分の意志で書いたのでしょうか、今となってはわかりません。

当時の子どもは、皇国民の一人として戦時体制を支えるための教育と訓練を受けていました。この手紙は、戦争に巻き込まれた当時の子どもたちの姿を私たちに伝えてくれるとともに、教育が子どもに与える影響の大きさを教えてくれます。

当館では、令和7年(2025)が終戦から80年という節目の年にあたることを機に、企画展「近代の戦争と南相馬」(8月2日から11月3日)を開催しています。今回紹介したこれらの資料もこの企画展で展示しています。この機会に当館まで足をお運びください。

(森 晃洋)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2025年08月01日