南相馬市にアライグマがいる!―南相馬市のアライグマとその問題点―【後編】(平成27年10月1日)

アライグマは異国の地でなぜ増える?

なぜ異国の地、日本でアライグマは増加したのでしょうか。それは、何でも捕食し、彼らの天敵がほぼいないこと、生息環境を選ばないことがあげられます。また、年3~6頭の子どもを産み、その成長が早いことも知られています。運動能力も抜群で、器用に手足を使い、家屋の狭いスペースにも潜りこみます。先に住みついていたネコやハクビシン(外来種)をも追い出してしまうそうです。

南相馬市内では、2011年以前から木の洞(うろ)や人家屋根裏、無人の寺社などに住みついていましたが、震災・原発事故以降、無人となった家屋や寺社が一気に増え、これらの建物を巧みに利用する個体が確認されています。狩猟等が行われなくなったことも影響しているかもしれません。

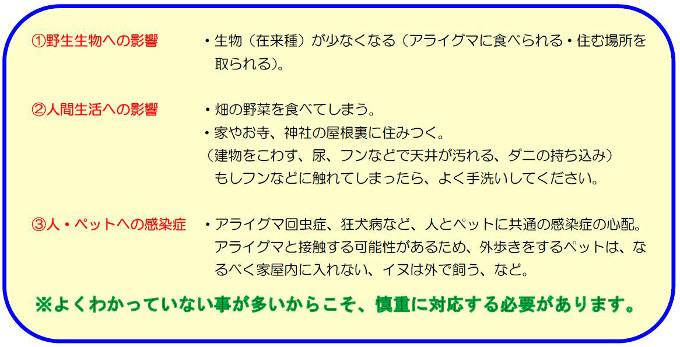

アライグマの問題点

かわいいと言われ、一部の動物愛護団体から日本での野生化を認める声があるものの、アライグマによる被害は深刻さを増しています。

アライグマの問題とは何でしょう。なぜこんなにもアライグマの問題が社会的にも大きく取り上げられているのでしょうか。その理由として、以下の点があげられます。

アライグマ、見つけたら、困ったら、今後どうしたらいいのか

もしアライグマを見かけたら、市役所や博物館などにお知らせください(いつ、どこで、誰が、何頭見たか、子連れだったか、どんなことをしていたか、どんなことで困っているか、など)。情報は大切です。罠の設置など、捕獲するのもいいのですが、市民生活や農林業、害獣対策、文化財関係、調査機関、保健所など関係する機関と地域の人々で情報を共有し、それをもとにしっかりとした駆除・防除計画を立て実行していくのが理想です。今のところ、多くの市町村や関係機関におけるアライグマの情報・認識は一般的になっていないのが現状で、その窓口となるべき部署がない、という市町村もあります。しかし、アライグマが増加した時、その地域の市民生活や農作物、文化財など様々なものに大きな影響をおよぼすことを認識しなくてはなりません。

南相馬市では全域に生息が拡大し、もはや手をこまねいている余裕はありません。地域全体での捕獲や防御を考えていく必要があります。「自分のところだけ、いなくなればいい」では被害は減りません。「地域・地区ぐるみで防御する」ことこそ、この問題の早期解決法であるのは過言ではありません。

ふるさとの景観と自然、文化財などの文化を守りつつ、私たちは震災・原発事故以降の新しい南相馬市をつくっていけるといいですね。

(稲葉 修)

アライグマが棲みついた家屋

アライグマについていたダニ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日