カサキ漁に未来はあるのか?(平成28年5月2日)

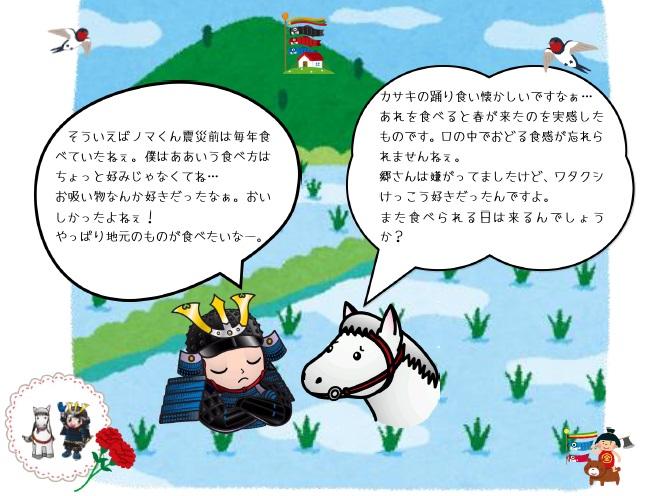

5月、当市の各河川には、シロウオが産卵のため遡上しています。「シロウオ」とは聞きなれない名前ですが、市民のみなさんや、宮城県南部から福島県、茨城県北部の沿岸部にお住まいのみなさんに、地方名の「カサキ」とお伝えすれば、「あぁ、春はカサキの季節だね」と思われる方が多いのではないでしょうか。川の河口で大きな網を使い、捕獲されたカサキは、卵とじ、吸い物、天ぷら、踊り食いなどで食べられていましたね。なつかしい味ですね。

シロウオは全長5センチメートルほどのハゼ科の魚。生きている時、体は透明で「うきぶくろ」が透けて見えます。国内では北海道南部から九州に分布し、波の穏やかな沿岸域などで小型のヨコエビ類やプランクトンを食べて生活しています。春、河川を遡上し、下流の砂底で産卵して一生を終えます。一方、卵から孵化した仔魚(しぎょ)は海に下り海中生活をはじめます。似た魚に「シラウオ」がいますが、こちらはシラウオ科の魚で、川の河口や汽水湖に生息、大きさは最大で10センチメートル。頭部はシラウオが尖り、シロウオは丸みのある形です。

シロウオは水質の良好な沿岸域に生息し、産卵する河川も清流です。現在、環境の変化や水質の悪化により、その地域の方言だけ残して消滅してしまった場所も多いようです。2013年に公表された環境省のレッドリストでは、「絶滅危惧2類」に選定されました。

南相馬市内の河川で調査したところ、4月になると、満潮の上げ潮に乗って川へと遡上してきました。4月中旬から5月下旬には、下流域まで遡上し産卵します。福島県内の各河川のこの時期の水温は13~16度で、市内の河川も15度前後でした。また、産卵場所の多くは、流れがやや早く、水深は40センチメートル以内の場所が多かったです。

2011年3月に発生した震災・原発事故後も、市内や福島県内の河川にはシロウオが遡上し、命をつないでいます。ところが、本種が普段生活する沿岸域は、今も復興工事は進行中で、環境が日々変化しています。また、川の底にはセシウムなどの放射性物質が堆積しており、これによる将来的な影響は、まだよくわかっていません。帰還を目指す方々のための復興工事が必要な一方、沿岸部や周辺地域のふるさとの景観は変わりつつあります。伝統的な「カサキ漁」は途絶えたままで、ふるさとの味覚も戻ってきていません。

「ふるさとの自然と文化は、私たち南相馬市民の誇れる宝物なのだ。」最近、強く、強く思います。私たちに出来ることは、なんでしょうね。

(稲葉 修)

シロウオ(ハゼ科)

シロウオの遡上する新田川

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日