南相馬市の昆虫は「ほたる」です(令和6年6月1日)

発光するゲンジボタル(南相馬市原町区上太田)

南相馬市の「市の昆虫」って、みなさんはご存知ですか? 答えは「ほたる」です。梅雨の時期の風物詩ともいえるホタル。今回は、そんなホタルを見る機会が意外と減っている、というお話です。

市内ではおもに2種類の光るホタルが見られる

「お尻が光る虫」というイメージのホタルですが、市内には強く光るホタルの仲間は2種類生息しています。

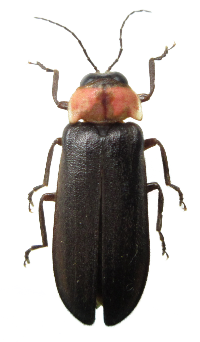

①ゲンジボタル

成虫は10~16ミリメートルとやや大型で、幼虫は水のきれいな水路や小川に生息し、水中で巻貝をおそって食べる肉食昆虫。成虫の発光は数秒間ほどの明滅を繰り返す。羽化の時期は6月上旬から中旬の梅雨入りの頃。

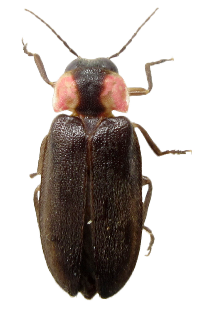

②ヘイケボタル

成虫は7~10ミリメートルとやや小さく、幼虫は水田や池に生息し、やはり巻貝を食べる。成虫の発光は0.5~1秒間ほどの明滅で、いくつかのパターンがある。羽化はゲンジボタルより遅く6月下旬頃。

どちらのホタルも護岸化されていない水路や池などの水際のコケに産卵し、大きくなった幼虫は岸辺の土中でサナギとなります。

ゲンジボタル(体長:10~16ミリメートル)

ヘイケボタル(体長:7~10ミリメートル)

ホタルの生息場所は減ってきている

さて、ここまで説明したように、これらのホタルは水路や水田に生息する昆虫です。そして、そのような環境は市内のそこかしこにみられるわけですが、では実際にそこら中でホタルが飛び回っているのかというと、残念ながらそうでもありません。昔と比べて、現在ではどの水路を見てもコンクリートにより護岸化されており、ホタルが繁殖できる環境は意外と少ないのです。

さまざまな調査の折りに近隣の方にホタルのことをたずねると、「昔はよくいたが、今は見ない(少ない)」という答えがほとんどです。もちろん、いるところにはたくさんいるのですが、博物館にもときおり「ホタルはどこで見られるのか」という問い合わせが寄せられるほどです。

梅雨時の夜間の限られた時間帯にしか調査ができないこともあり、確実に、たくさんのホタルを観察できる場所となると、残念ながら、まだ数えるほどしか把握できていません。

今年も間もなくホタルの季節がやってきます。

今年ホタルを見つけてみたいという方は、まずは近所のお年寄りなどにホタルのいそうな場所がないか声をかけてみるとよいでしょう。そうしてあたりをつけたら、雨に濡れて少し蒸すような夜の、8時ごろがホタルが光り出す最適な時間帯です。暗闇に目を慣らして、近所を見渡してみてください。

そして、もしホタルがたくさんいる場所を見つけたら、ぜひ博物館に知らせてくださいね。

注意:南相馬市内でホタルの生息環境を守りたいとお考えの場合には博物館までご相談ください。市外や他の河川からホタルの幼虫などを持ってきて放流するのは自然破壊につながる場合があります。まずはお気軽にご連絡ください。

(仲川 邦広)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年06月01日