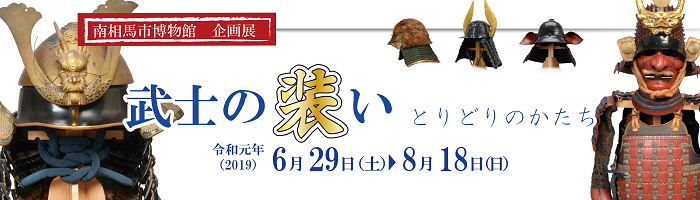

令和元年度企画展 「武士の装いーとりどりのかたちー」

相馬地方には、相馬野馬追に欠かせない多くの甲冑武具が現存しています。野馬追出馬者はもちろん、出馬しない武具愛好家も多く、質の高いものが少なくありません。これは野馬追という伝統行事があればこその地域性と言えます。

近年は武具類の人気がある一方で、鑑賞には専門的な知識がある程度必要とされ、敷居が高いイメージもありますが、ここでは、甲冑の鑑賞を楽しむためのコツ・ポイントとして、甲冑の“かたち”に注目しました。意匠をこらした「変り兜」をはじめ、使用する材料や技術、着用者の身分差などで、多種多様なバリエーションをもつ甲冑の“とりどりのかたち”を紹介する展示会です。

企画展「武士の装い―とりどりのかたち―」リーフレット (PDFファイル: 1.1MB)

開催期間

令和元年6月29日(土曜日)から8月18日(日曜日)まで

協力

相馬甲冑研究会

休館日

毎週月曜日

ただし、7月15日(月曜日・祝日)、29日(月曜日)、8月12日(月曜日・振替休日)は開館。7月16日(火曜日)、30日(火曜日)、8月13日(火曜日)は閉館。

観覧料

一般:400円(350円) 高校生:200円(150円) 小・中学生:100円(80円)

(注意)観覧料には常設展観覧料を含む。()は20人以上の団体料金。その他、料金についての詳細は観覧案内をご覧ください。

会期中の無料観覧日

8月17日(土曜日)、8月18日(日曜日)「福島県民の日」

関連イベント

7月20日(土曜日)博物館講座「武具の見かた入門」(要申込)

その他イベント情報については「催し物」をご覧ください。

展示構成

兜のかたち

オーソドックスな「星兜(ほしかぶと)」「筋兜(すじかぶと)」、意匠をこらした「変り兜」を紹介します。

鉄錆地六十二間筋兜(個人蔵)

日本の兜は、細長い三角形の鉄板を鋲(びょう)でつなぎあわせ、半球形を形作るのが基本です。

星兜、筋兜は、発生以降作られ続けてきた主流の形式です。

イボ状の突起の鋲頭(鋲頭を星と呼ぶ)のある「星兜」は平安時代中頃に発生しました。

鉄板の接ぎ目が筋状に見える「筋兜」は南北朝時代に発生したとされます。

戦国時代頃から、それまでの兜の形とは異なる個性的な「変り兜」が登場します。とくに上級武士たちは戦場での自己アピールのため、競ってとりどりの兜を作りました。

総髪形(そうごうなり)兜(個人蔵)

霊獣形(れいじゅうなり)兜(個人蔵)

廻り(まわり)兜(当館蔵)

関連コラム

甲冑のかたち

胴のかたちの違い(胴丸、二枚胴、五枚胴)や、装飾の違いを紹介します。

相馬地方に多く現存する甲冑の多くは戦国時代以降に発生した「当世具足(とうせいぐそく)」です。当世具足は「今様の甲冑」という意味で、当時は新しい形の甲冑でした。それまでよりも防御力を向上させるため、兜・胴・袖に加え、小具足(面頬[めんぼう]・籠手[こて]・佩楯[はいだて]など)が付属しています。また生産量を増やすために小札(こざね:短冊状の小さな板をつなぎ合わせる。)ではなく、簡易な一枚板で胴を作りました。

黒漆塗本小札紺糸威胴丸(個人蔵)

朱漆塗二枚胴具足(大谷眞壽氏蔵)

黒漆塗五枚胴具足(個人蔵)

身分のちがいによるかたち

畳胴(折りたたむことのできる胴)や御貸具足(おかしぐそく)など、身分が低い者が着用する具足を紹介します。

武士が身に着ける甲冑は身分によってグレードが異なります。身分の低い徒士(かち)や足軽(あしがる)は自身の所有の甲冑は持たず、城などに常備された「御貸具足」、「足軽胴」と呼ばれる大量生産型の簡易的なものを着用しました。

黒漆塗畳胴具足(個人蔵)

黒漆塗虎文仏胴(相馬小高神社蔵)

黒漆塗丸龍文仏胴(相馬小高神社蔵)

絵はがき(大正から昭和初期)佐藤健一氏蔵

相馬野馬追が行われる相馬三社のひとつ相馬小高神社が所有する御貸具足は、江戸時代中期から後期に製作されたもので、平成27年(2015)まで100年近くもの間、野馬追行列に使用されました。現在の行列では、保存の観点からレプリカを使用しています。

この絵はがきは、当時の御貸具足を着用して野馬追行列をしている様子が収められています。

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2019年06月25日