令和4年度小高産業技術高等学校開放講座の実施状況

「つくってわくわく キレイしおりとふわふわスライム」

【令和4年12月17日(土曜日)】

スライムづくりと葉脈しおりづくりにチャレンジする講座を開催しました。

4歳から小学生とその保護者を対象に講座が開かれ、皆さん元気に受講されました。

まず、メスシリンダーや計測器で材料を測ることから始めました。メモリの見方を学び、材料を測ってホウ砂水溶液を作りました。次にポリビニルアルコールが主成分の洗濯糊と水を2:3の割合で混ぜて水溶液を作りました。この2つを少しずつ混ぜていくと、だんだんスライム特有のネバネバ感がでてきます。最後に自分の好きな色を食紅でつけて完成しました。

小高産業技術高校の生徒さんが実験を手伝ってくれました。

分量を計測器ではかります。

良く混ぜて、食紅で好きな色を付けていきます。

スライムの出来上がり。

続いて、葉脈しおりつくりです。

学校がヒイラギの葉っぱを準備しました。この葉っぱは、重曹を入れたお湯で長時間煮たものです。

子どもたちは、ふやけた状態となったヒイラギの葉肉を歯ブラシでこすり取るところから始めました。

次に、水気を切り、台紙に挟んで、セラミック加工して出来上がりです。

歯ブラシで、葉肉を取っています

ペーパータオルでよく水気を切り台紙に載せます。

台紙に葉っぱをはさんで、セラミック加工。

きれいなしおりができあがりました。

「世界に1つ アルミ表札づくり」

【令和4年11月19日(土曜日)】

「鋳造」の技術を学び、オリジナルのアルミ表札を作る連続講座を実施しました。

鋳造とは、原料となる金属を溶かし、型に流し入れ、冷やして固める加工技術のことです。第1日目は、

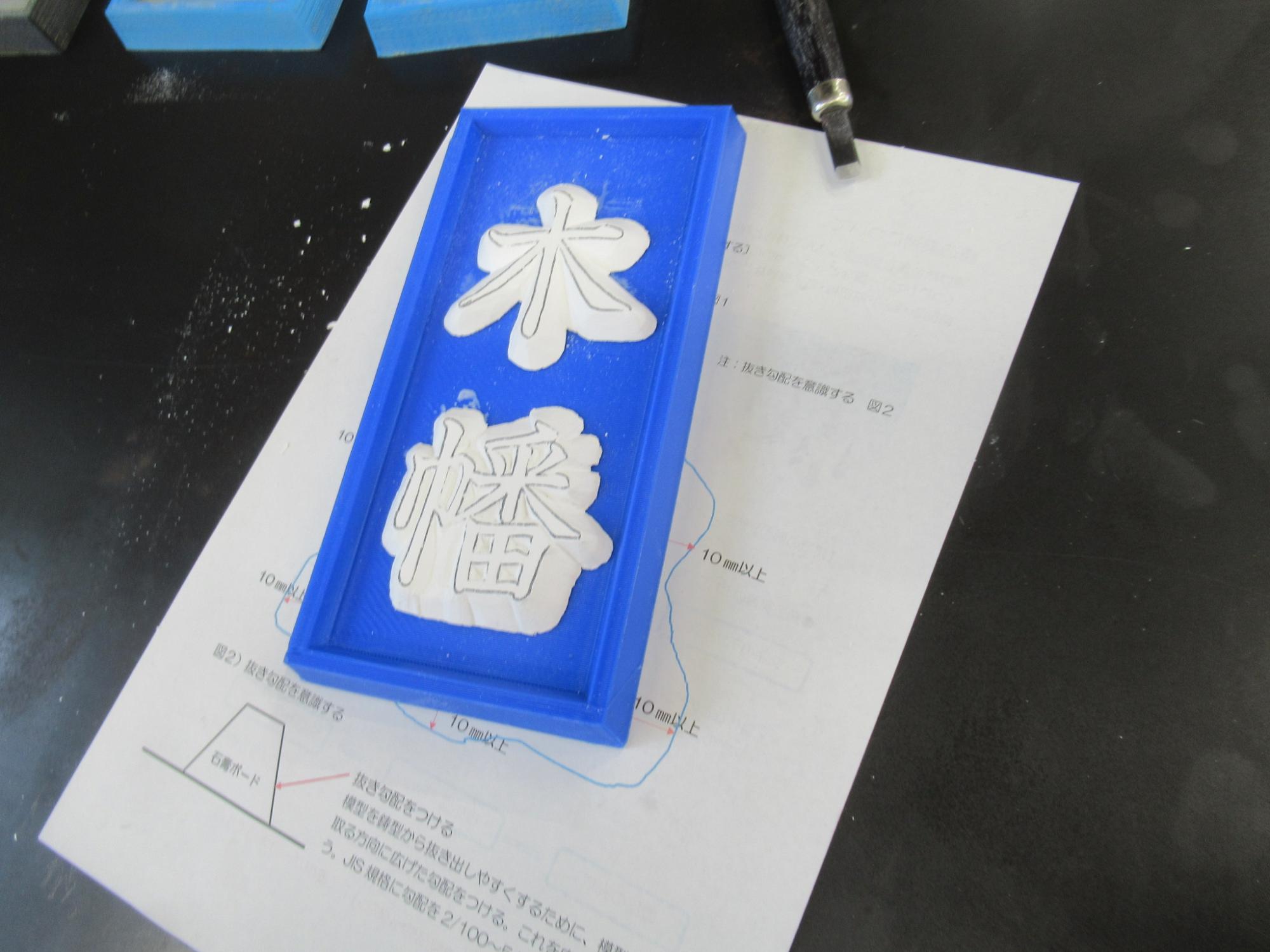

自分でデザインした文字を転写し、オリジナルの文字盤を彫って作り、砂型を作成しました。

まず、表札の文字をデザインします。書体や大きさ、縦書き・横書きが決まったら、カーボン紙を使って石こうボードに転写していきます。

次に糸のこぎりでもちの部分を切り取り、彫刻刀で文字を彫って、立体的に文字を浮き上がらせるように彫っていきます。

文字盤を下型の中に入れ、鋳造砂を入れて固めていきます。

突き棒で砂を押し固めて詰めます。

下型をゆっくり反転させ、文字盤を取り出します。

ここに空洞ができました。

上型を下型同様、砂を固めてつくり下型にかぶせます。

【令和4年11月27日(土曜日)】

溶けたアルミニウムを炉から柄杓でくみ上げ、型に流し込んでいく作業です。まずは水を使い、柄杓でくみ上げ運ぶ練習をしました。その後、炉からアルミニウムをくみ上げ、素早く運んで、小さな湯口から一気に型へ流し込みました。

安全防護服をつけ、柄杓でくみ上げる練習をしています。

柄が長いので、練習して、こぼさず、早く運ぶコツをつかみます。

炉からアルミニウムをくみ上げ、型へ流し込みます。

アルミニウムが型の中でかたまり、冷めた後、型から取り出しました。湯口を切断し、やすりをかけ、塗装した、アルミ表札が完成しました。

固まったアルミを型から取り出します。

やすりをかけ、塗装して仕上げに入ります。

世界に1つ、オリジナル表札が完成しました。

「オリジナル・フォトアルバムづくり」

【令和4年8月6日(土曜日)】

パソコンの「フォト」機能を使って、自分だけのフォトアルバムを作る講座を開催しました。

初めに、講師から「著作権」についての説明がありました。自分が作った絵や音楽などを他人にマネされない権利のことです。自分のためにも、みんなのためにも守らなくてはなりません。

この後、早速フォトアルバムづくりに入りました。

スマートフォンやDVDに保存している写真を一つのオリジナル・アルバムにしていきます。

紙にプリントされた思い出の写真を機械で読み取りアルバムの中に格納することができました。

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2023年02月20日