「野馬土手」って知ってますか?(平成29年6月1日)

博物館周辺の「野馬土手」

博物館周辺の東ヶ丘公園内を散歩していると、何か所かで長く伸びた“土手”がみられます。この土手、実は相馬地方の伝統行事「相馬野馬追」の歴史と深く関わりがあるものなんです。その名も「野馬土手」。

野馬追は今も受け継がれている無形文化財ですが、数百年という歴史の中で、変わってきた部分が多くあります。この野馬土手も、その変遷によって、今の野馬追とはまったく関係のないものになっていますが、過去の野馬追ではとても重要な役割を持っていたものです。今回は野馬土手がどんな役割を持っていたのか紹介します。

野馬土手=野馬が逃げないように築いた土手

野馬追といえば・・・雲雀ヶ原祭場地で騎馬武者が神旗を取り合う競技「神旗争奪戦」を思い浮かべるかもしれませんが、神旗争奪戦は長い歴史の中でも、比較的新しい明治時代以降の行事で、江戸時代までの野馬追は、騎馬武者たちが文字通り“野馬を追う”行事「野馬追」が行われていました。

かつて野馬追が行われていた場所は、雲雀ヶ原を含む「野馬追原」と呼ばれる馬牧で、原の中には多くの野馬(野生馬)が放牧されていたので、馬が逃げたりしないよう、寛文6年(1666)3代中村藩主相馬忠胤(ただたね)の時、原を囲むように野馬土手が築かれたわけです。その広さは今の原町区市街地をほぼ覆うほどで(下図参照)、土手の総延長距離は約23キロメートル、面積は約1300万平方メートル(東京ドーム約280個分)にもおよび、領内すべての農民を動員した大工事だったといいます。ちなみにこの土手に囲まれた広い「原」は、現在の「原町」という地名の由来になりました。

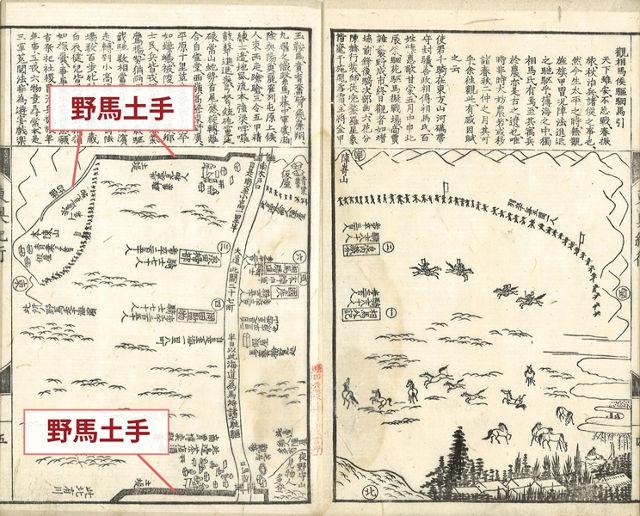

野馬土手で囲まれた馬牧「野馬追原」の範囲

壮大なスケール!江戸時代の野馬追

現在の野馬追祭場・雲雀ヶ原は、面積が約10万平方メートル・東京ドーム約2個分という広さを持っていて、相応のスケール感がありますが、江戸時代に野馬追が行われていた野馬追原は、雲雀ヶ原の100倍ほどの広さでしたから、そのスケール感は、現在の野馬追をはるかに凌ぐものがありました。

野馬土手に囲まれた広大な原の中で、騎馬武者たちが果敢に野馬を追う光景は、当時の人々を魅了し、「天下壮観無比類(世の中で比べようがない壮大なもの)」(『東奥紀行』)と評され、歌川広重(二代目)をはじめとした著名な絵師たちも、絵画の題材にしたほどです。テレビ・ラジオ・インターネットもない時代、野馬追はその壮観さから全国的にも名が知られていた行事でした。

江戸時代に描かれた野馬土手(『東奥紀行』より)

野馬土手で囲まれた原の中で、騎馬武者(中央右)が野馬(右下)を追おうとしています。この『東奥紀行』は、寛政4年(1792)に出版された、水戸藩士で地理学者の長久保赤水による絵入りの旅日記です。

野馬土手のその後

明治時代になると、政府の方針で放牧されていた野馬が全頭捕獲、野馬追原の牧も廃止されてしまったので、野馬土手はもはや無用の長物になってしまいました。さらにその後、原の敷地が続々と開発され町が発展していく一方、野馬土手は取り壊され、その姿を消していきました。

それでも野馬土手は、市内に数か所かろうじて残っています。今となっては見ることができない、大スケールの野馬追をしのばせる、また長い伝統を誇る野馬追の歴史を物語る文化財として、これからも大切に伝えていきたいものです。博物館周辺を散歩したときは、ぜひこの野馬土手もご覧いただき、往時の野馬追に思いをはせてみてください。

今も残る野馬土手

原町区上太田(「羽山岳の木戸跡」[市史跡])

![桜井古墳公園内[市史跡]](http://www.city.minamisoma.lg.jp/material/images/group/43/20170519-083814.jpg)

原町区上渋佐(桜井古墳公園内[市史跡])

中には石垣を組んだ土手なども見られます。写真の2か所は市指定文化財(史跡)に指定されています。市内には、ここで紹介できない野馬土手も数か所現存しています。

(二上 文彦)

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日