旗のお話(平成28年7月1日)

今回は、野馬追観覧の参考になればということで、武者たちが背負う「旗」のことを紹介します。

旗は野馬追に欠かせないもののひとつですね。さまざまな模様、そして色とりどりの何百本もの旗は、野馬追をきらびやかに演出していて、見どころにもなっています。旗の模様のことを「旗印(はたじるし」とか「旗紋(はたもん)」といいますが、江戸時代には、何と2600種類!もの旗の種類がありました。

「旗」は何のためにあるもの?

騎馬武者の顔は認識できないけど、旗のもようは見分けることができますね。

江戸時代の野馬追は、現在の祭場地雲雀ヶ原の100倍はあろうかという、とても広大な「野馬追原」という牧の中で騎馬武者たちが野馬を追う行事でした。そして、行事を取り仕切る殿様は、小高い丘の上に設けられた本陣から、騎馬武者たちの活躍を検分することになるのですが、あまりに広い原の中にいる、一人ひとりの武者たちの顔を見分けることは、とてもできませんよね。

そこで頼りにしたものが、武者たちが背負う「旗」です。遠くにいる武者たちの顔を見分けることは難しくても、大きめの旗の模様であれば、それを見分けることはできます。いわば旗は武者たちの“一人ひとりの名札のようなもの”ということです。

家のしるしとして使う旗

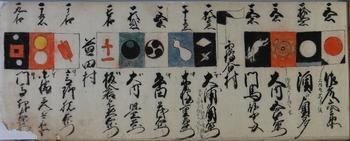

江戸時代の『旗帳』の一部

鈴木敬徳氏蔵

中村藩の武士たちの旗の一覧表『旗帳』。どれ一つとして同じ模様・色を使っていないので、2600種類にもおよぶデザインがあります。

江戸時代は、「誰がどんな旗を使うのか」がわかるよう、『旗帳(はたちょう)』という旗印の台帳がありました。そこには武士の旗印・禄高・居住地が載っていて、旗を見ただけで、「あれは□□に住む○○さん」というのが識別できるようになっていました。

したがって、同じ模様の旗があると混乱してしまうため、旗印は同じ模様・色を使ってはいけないルールがありました。

旗の模様はさまざまで、信仰対象になっていた星や神仏、強さを備えた動物(イノシシ、ムカデなど)・霊獣(龍など)、武威を高めたり、戦勝を祈願する文言など、多くの種類があります。

「黒地に日の丸」の旗と総大将

ちなみに、野馬追の中でもっとも重要で大切な旗、どの旗か知ってますか?それは「黒地に日の丸」の旗です。この旗は殿様(総大将)の相馬家の旗で、“この世の闇を照らす太陽”をあらわすという故事があります。「御家第一の旗」として、昔から合戦のときに立てられ、行列や殿様のいる本陣にも立てられました。現在の行列でも見ることができるので、要チェックです!

野馬追を観覧するとき「あの旗はどんな意味があるのかな・・・」など、想像してみるのも野馬追の楽しみ方の一つですね。

役職をしめす旗

家のしるしとして使われる旗のほか、武者たちの役職をしめす「役旗(やくばた)」というものがあります。役旗を背負っている武者は、行列などの際、それぞれの役目にしたがった動きを見せます。以下の旗を背負った武者たちが、どのような動きを見せるのかを観察するのも見どころです。

役旗を背負う役職

- 「軍師」・・・総大将の命令で、侍大将以下の武者を指揮する総参謀役。旗は朽葉地に上り蜈蚣(むかで)。

- 「侍大将」・・・組頭以下を統率する役。旗は白地に九曜紋。

- 「組頭」・・・上司の命を受け、組をまとめる役。地色が青・赤・黄・白・黒のいずれかの、下り駒の旗。

- 「中頭」・・・組頭の補佐役。旗は白地に下り駒。下部12センチほどを、組頭の旗と同じ五色に染め分ける。

- 「御使番」・・・上司の命を受け、指示の伝達をする役。旗は黒地に白一文字。明治時代から昨年度までは、地色と文字の色が逆転した「白地に黒一文字」でしたが、江戸時代の旗帳や絵図に描かれた御使番の旗にもとづいて、今年から江戸時代と同じ仕様の旗印に変更することになりました。

左から順に「軍師」「侍大将」「組頭」「中頭」「御使番」の役旗

(二上 文彦)

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日