西郷隆盛、渋沢栄一 ~報徳仕法を語る~(令和2年3月1日)

明治4年(1871)7月、明治政府はすべての藩を廃し県とする廃藩置県を実行し、中村藩は中村県となりました(11月2日に中村県は平県に編入され、同29日に磐前県と改称し、明治9年に福島県に合併)。これにより、度重なる飢饉により疲弊した農村を復興するため中村藩が行ってきた報徳仕法は藩営として実施することができなくなりました。

そのため、富田高慶をはじめとする報徳仕法を主導してきた人たちは、旧中村藩領内で報徳仕法を継続するために多くの明治政府の要人と会談しています。今回は、明治という新しい時代に活躍した誰もが知っている有名人と報徳仕法のエピソードを紹介します。

報徳仕法について「報徳仕法ってどんなこと?」をご覧ください。

富田高慶と西郷隆盛の会談

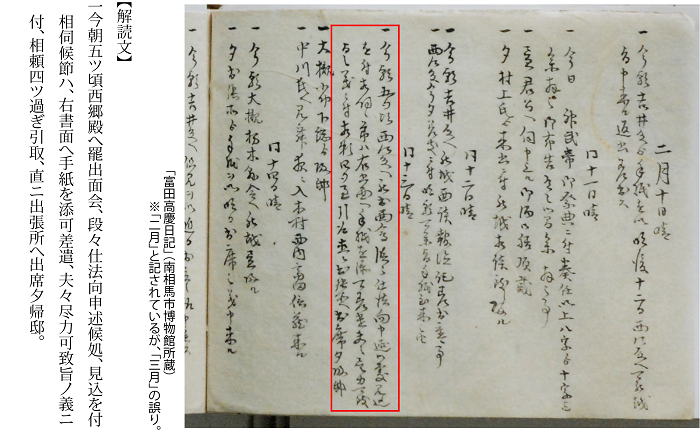

この写真は、明治5年(1872)3月13日に、参議という明治政府の要職にあった西郷隆盛と面会したことを記した富田高慶の日記の一部です。西郷に面会した富田が報徳仕法の継続を訴え、西郷がその支援を約束したことが記されています。しかし、具体的な会談の内容はこの日記には記されていません。

このころ、富田は報徳仕法を継続させるため、多くの政府要人と面会していました。その一人が西郷隆盛だったのです。

この時のエピソードは、富田の事績を紹介した『富田高慶翁伝』(大槻吉直 明治30年)や『済民記』(吉田宇之助 明治34年)などさまざまな資料に記されています。資料によって多少の違いはありますが、おおむね次のような内容だったようです。

・富田は西郷に報徳仕法の詳細を説明し、感服した西郷は将来全国へ実行されることを希望し、斡旋など協力を約束した。

・西郷は、報徳仕法を磐前県と鹿児島県の両方から推し進めて全国に展開する考えを富田に伝えた。

もともと水戸藩の藤田東湖から報徳仕法のことを聞いていた西郷は報徳仕法に興味をもっていたようです。そして、二宮尊徳に会うことはできませんでしたが、報徳仕法を継ぐ富田との面会を希望していました。

富田との面会後、大蔵省に相談するのがよいと考えた西郷は、当時大蔵省の三等出仕(少輔並)だった渋沢栄一の自宅を訪ねました。この時の西郷と渋沢のやりとりが『渋沢栄一伝記資料』第3巻(渋沢栄一伝記資料刊行会 1955)に収録されています。ここには、明治5年(1872)ころのこととして当時を懐かしむように、渋沢が語っているようすが収録されています。

渋沢栄一の懐古談

明治維新の立役者のひとりであり明治政府の中枢にいた西郷隆盛が、大蔵省の一官吏に過ぎなかった渋沢栄一の自宅をわざわざ訪ねてきたのです。

そのことに驚きつつも、渋沢は「大西郷」と呼ばれるほどの人物に自分の考えを伝えるよい機会だと考えたのか、旧中村藩の報徳仕法を継続してほしいと頼んだ西郷に対して、今は日本全体の報徳仕法が必要であり旧中村藩のみ実施することはできないという持論を展開しました。

当時、大蔵省は財源不足にもかかわらず、各省からの予算要求に四苦八苦していました。そのようななかで、経費に一定の限度額を設定する報徳仕法の仕組みについて、渋沢はある程度調べていたようです。報徳仕法の仕組みを西郷に説明したうえで、限度額も定めず大蔵省へ過大な予算要求ばかりをする各省の政治姿勢に対して皮肉を言ったのです。

黙って渋沢の持論を聞いていた西郷は、「今日は頼みにきただけなのに、叱られてしまった」とどこか愛きょうのある言葉を残して帰りました。

後日、報徳仕法が廃止となったことに触れて「お前がやってくれないからだ」などと、西郷から不満の手紙が届いたようですが、渋沢自身は西郷の人柄や器量に惹かれていたことや、この時のやりとりを少し自慢げに周囲に語っていました。

その後の報徳仕法

廃藩置県直前の明治4年4月、明治政府より中村藩内での報徳仕法の継続が認められましたが、7月の廃藩置県や明治6年(1873)の地租改正などにより状況は大きく変わりました。富田高慶たちは磐前県でも引き続き報徳仕法を実施できるよう活動を続けました。西郷隆盛をはじめとする明治政府要人との交渉はこのころのことです。

残念ながらこれらの活動は実らず、報徳仕法は継続されませんでした。しかし、明治10年(1877)には結社「興復社」が設立され、その設立発起人には富田をはじめとする報徳仕法継続のため中心的な役割を果たした人たちが名前を連ねました。

興復社の初代社長には富田が、副社長には二宮尊徳の孫である尊親が就任し、報徳仕法の理念は興復社に引き継がれることになりました。

(森 晃洋)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日