「中村藩」という名称(令和3年11月1日)

江戸時代、相馬家が治めた領地を「中村藩」「相馬藩」「奥州中村藩」「陸奥中村藩」など、さまざまな名称で呼んでいます。また、「奥州相馬中村藩」と呼ぶこともあり、正式には何と呼べばよいのか悩みます。

今回の「ちょこっと☆ミュージアム」では、この「中村藩」という名称について考えてみたいと思います。

江戸時代の「藩」

漢和辞典では、「藩」という漢字を「かきね」「まがき」「かこい」と説明しています。そこから転じて、大名の領地や支配組織を「藩」と呼ぶようになりました。そして「親藩」「藩士」などの熟語や、「相藩」「伊藩」「水藩」などのような固有名詞も江戸時代には普及していたようです。

しかし、江戸幕府が発給する公式文書のなかで、「藩」と記されたことは一度もありません。たとえば、その土地が大名の土地であることを認める幕府の公式文書といえる領知朱印状や領知目録は、藩宛に発給されることはなく、大名宛に発給されます。

また、大名が家臣に対して知行地(領地)を与える際に発給される知行宛行状でも、藩ではなく、大名の名前で発給されます。

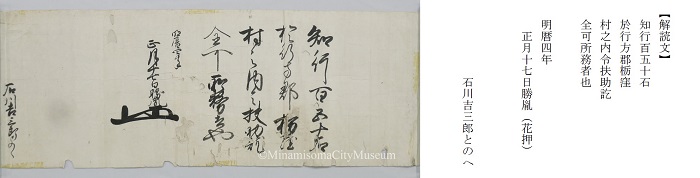

写真1 明暦4年正月17日 知行宛行状(石川昌長氏寄贈)

写真1は、明暦4年(1658)正月17日付の知行宛行状です。当時の相馬家当主相馬勝胤(のちの忠胤)が石川吉三郎に対して、行方郡栃窪村(現在の鹿島区)の知行150石を与えたものです。「藩」という文言がどこにも記されていないことがわかります。

それでは「藩」を公式に使いはじめたのはいつからなのでしょうか。

明治時代の「藩」

「藩」を公式に使いはじめたのは、江戸幕府が倒れ、天皇を中心とした新しい政府が成立してからになります。

戊辰戦争のさなかの慶応4年(1868)閏4月11日、新政府は、政治方針を示した「五か条の御誓文」の趣旨にもとづいて、政治組織の大綱を示した「政体書」を公布しました。この時に、はじめて「藩」を地方行政単位として組み込みました。この制度化された地方体制は「府藩県三治制」と呼ばれています。

会津藩が降伏して東北地方の戊辰戦争に収束のめどがたったころ、明治元年(慶応4年9月に改元)11月5日、相馬秊胤(のちの誠胤)は、新政府に対して五か条の御誓文に違背しないことを誓約しました。この時に政体書が下付されたのです。

これ以降、中村藩という名称が公式に使われるようになったと考えられます。

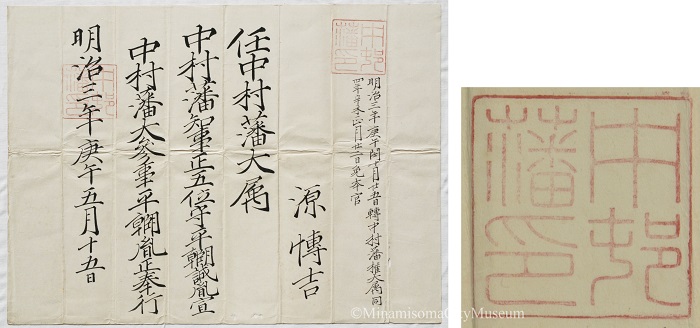

写真2 明治3年5月15日 任中村藩大属任命書(金子満智子氏寄贈)

写真2は、江戸時代に藩の御仕法掛として農村復興に尽力した大槻小助(源は本姓、博吉は諱)を中村藩大属に任命した任命書です。この任命書には「中村藩印」という、今でいう公印が押されていることがわかります。そして、相馬秊胤の事績を記した「御年譜」には、明治3年(1870)4月に中村藩印を新政府から受け取ったことが記されています。

この中村藩印は、明治4年(1871)7月14日の廃藩置県によって中村藩が廃止されるまでのわずかな期間に使われていたようです。

南相馬市博物館では、江戸時代に相馬家が治めた領地を「中村藩」という呼び方で統一しています。これは、新政府が旧大名の領地を、居城の所在地を冠して呼んでいたことにもとづいています。ただ、現在の長野県と高知県にも同じ中村藩があり、それらは「信濃中村藩」「土佐中村藩」と呼ぶことがあります。

その点を踏まえると、「奥州中村藩」や「陸奥中村藩」など、地名や旧国名を付けると、どこの中村藩かわかりやすいのかもしれません。

藩の名称にもさまざまな歴史があります。みなさんのお住まいの地域の「藩」の名称について調べてみると、意外な発見があると思います。

(森 晃洋)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日