市庁舎建設エピソード(令和5年6月1日)

新庁舎の建設

今からおよそ55年前、昭和29年(1964)の市制施行から15年を迎えた昭和43年(1968)11月、原町市庁舎が落成しました。総工費3億円余、鉄筋コンクリート建て(地上4階、地下1階)の新庁舎です。この時に完成した庁舎が現在も使われている南相馬市役所の庁舎です。

落成時の市庁舎

建設中の市庁舎(北から南に向かって)

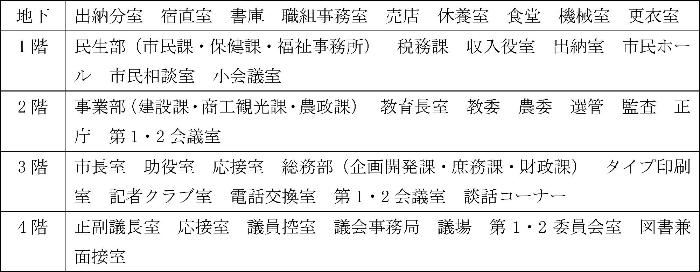

設計・監理は株式会社創建建築事務所、施工は前田建設工業株式会社が担当し、昭和42年(1967)9月に着工、翌年9月に竣工となりました。そして、同月16日には事務が開始されることになり、各階には各部課が配置されました。

ここに記される部課は、昭和41年(1966)5月23日制定、6月1日施行の「原町市部設置条例」にもとづいています。年々複雑になる行政事務の効率化と福祉をはじめとした市民サービスの向上、広域行政の推進などを図ることを目的として、新しく部課制を導入しました。

各部課の配置一覧表

1階 市民ホール

2階 正庁

3階 市長室

4階 議場

旧庁舎の火災

この新庁舎が完成する2年くらい前から古くなった庁舎の北側に、新たに庁舎を建設する計画が立ち上がっていました。ところが、昭和42年(1967)4月16日未明に発生した火災により市庁舎の東側が焼失しました。4月15日は県議会議員選挙の開票日で、開票所となっていた2階大会議室付近から出火したとみられました。しかし、詳しい原因はわからず、たばこやストーブの火の不始末という見方が当時の新聞各紙に報じられました。

焼け残った西側の庁舎

幸いにも、ある市民が正面玄関のそばの防火扉を閉めたことにより西側の庁舎への延焼がくい止められ、被害は最小限に抑えられたのです。

ちなみに、県議会議員選挙の投票用紙は、開票後に倉庫に移していたために焼失を免れ、選挙結果には影響がなかったようです。

焼失した庁舎には庶務や財務、税務、農業委員会などが配置されていましたが、市体育館で事務を執り行うなど、分散して執務を行わざるを得なくなりました。市では臨時市議会を開催するなど対応を協議した結果、前々から計画されていた庁舎建設計画を前倒しすることになりました。

そして、火災の被害を免れた西側の庁舎は、市庁舎のそばに移転して改装することになり、そこに原町公民館が入ることになりました。当時、原町公民館は大町二丁目にあった原町児童館を間借りしていたため、独立した公民館の建設計画が進められており、これを機に移転することになったのです。そして公民館のほか原町商工会議所、原町市土地改良区合同事務所も入りました。

移築作業中の市庁舎

移築後の原町公民館

新しいまちづくり

この新庁舎が完成したときの市長山田貢は、『はらまち市政だより』昭和43年(1968)9月15日号に、新庁舎建設にあたり市民をはじめ多くの協力が得られたことを感謝するとともに「この庁舎こそ市政の殿堂として、また市民のシンボルとして永く市民に親しまれるものと確信します」との言葉を寄せています。

そして、新庁舎落成と同じ年の12月には「市勢振興計画」が策定されました。これは昭和29年(1954)の市制施行後、はじめて策定された統一的なまちづくり構想です。昭和43年度から47年度を計画期間として「伸びゆく原町市」「豊かな原町市」「住みよい原町市」の三大目標を設定し、相双地域の中核都市としての飛躍的発展が期待されました。

公民館の移築が完了し、駐車場も整備された市庁舎

新庁舎が完成したころは、昭和39年(1964)開催の東京オリンピック以降も続いていた高度経済成長の影響が地方にもおよび、市民の生活水準が向上する一方で公害など社会問題が浮上していました。そのようななかでの新庁舎の完成と市勢振興計画の策定は、市民生活に直結した市民サービスを充実させるべく新たな市政をスタートさせたということができます。

市町村の庁舎はそこで暮らす人の生活にとって身近な存在です。みなさんが暮らす地域の庁舎にはどのようなエピソードがあるのでしょうか? そこには意外なエピソードが埋もれているのかもしれません。

(森 晃洋)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日