原町? それとも 原ノ町? ~原町の由来~(令和元年12月1日)

わたしたちは、南相馬市原町区のことを「はらまち」あるいは「はらのまち」と呼び、「の」が付いたり付かなかったりします。また、江戸時代や明治時代以降の資料では「原町」と書いて「はらのまち」と読み仮名が付く場合もあります。

「の」が付くのか付かないのか、一度は疑問に思った方もたくさんいらっしゃると思います。そもそもどうして原町というのでしょうか?

そこで、原町という地名の由来や原町の「の」にまつわるお話を紹介します。

原町の由来

中村藩の地誌『奥相志』によると、行方郡中郷南新田村の項目には「南北ノ街道有リ、村駅ヲ原ノ町ト云ウ」と記されています。村駅とは宿場町のことで、その宿場町のことを「原ノ町」(現在の原町区本町周辺)と呼んでいたようです。そして、この宿場町の南には野馬追の舞台となっていた「野馬追原」が広がっていました。

つまり、原町とは野馬追「原」のそばにある宿場「町」という意味だったのです。

明治期の原町のようす

(南相馬市博物館所蔵)

宿場町の象徴である堀割は大正元年ころまでに埋め立てられた。

この原町宿は南北5町8反余り(約560メートル)、家数は111軒あり、宿の奉公人なども数えると600~700人規模の人口を抱えていたと考えられます。そして、道路の中央には堀割(町掘、中堀とも)という水路を設けて用排水路としていました。

この小さな宿場町から出発した原町は、明治時代以降大きな発展を遂げることになります。

「の」がなくなった原町

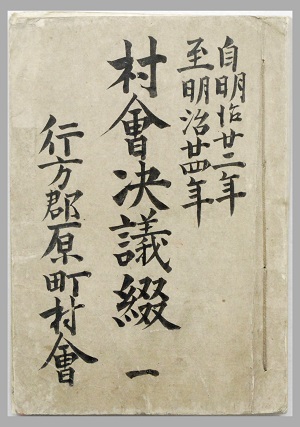

明治22~24年の原町村会決議録

(南相馬市博物館所蔵)

大きな発展のきっかけになった出来事が、明治22年(1889)の市制・町村制の実施、いわゆる明治の大合併です。このとき、南新田村・桜井村・上渋佐村・下渋佐村が合併し「原町村」が誕生しました。

南新田村の一部だった原町宿は、この合併によって「村」となりました。町から村になったというと少し不思議な感じがしますが、この「町」はもともと宿場町の「町」だったということを考えると不思議な感じもなくなります。

その後、原町村は村のままでは発展を妨げてしまう懸念から明治30年(1897)9月に町制移行し原町となりました。村から町へとなりました。

町になる直前の明治29年(1896)9月、原町村長はある議案を原町村会に提出しています。それは「第五号 村名改称議案 本村ヲ町トナシ其名称ヲ原ノ町ト唱ヒントス」という議案です。ここには原町が交通運輸の利便性があり商工業の中心地になりつつあることから、将来の発展が期待されていることが記されています。そして、新しい町の名称を昔から広く知られている「原ノ町」とすることを議決しています。この時点では「ノ」が付いていたことがわかります。

ところが、明治30年(1897)7月の福島県知事からの諮問に対する原町村会の意見書では、「原ノ町」の「ノ」が赤字で削除されていることがわかります。

明治30年7月17日原町村名改称の諮問に対する答申案(南相馬市博物館所蔵)

想像になりますが、これを書いた人物は日常的に「はらのまち」という呼び方をしていたのでしょう、思わず「ノ」を書いてしまい、後で間違いに気づき直したのかもしれません。

いずれにせよ、このころに町の名称としては「の」がなくなったと考えられます。

しかし、新聞などさまざまな資料では、相変わらず「原町」と「原ノ町」どちらも使われ続けます(ちなみに昭和29年に市制施行し原町市が誕生する直前、原町議会では市の名称として「の」を付けないことを確認しています)。

町の名称として「の」はなくなりましたが、「はらのまち」という呼び方は今でも使っている方はたくさんいらっしゃいます。そして「はらのまち」という呼び方にはどこか懐かしい響きがあります。

地名の由来を調べていくと、さまざまな歴史があり興味が尽きません。みなさんがお住いの地域にはどのような歴史があるのでしょうか?地名から調べてみるのも面白いかもしれません。

(森 晃洋)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日