さがしてみよう~意外と身近な「マタタビ」~(令和2年8月1日)

かわいい猫

みなさんは猫のことはお好きですか?

猫が好きな方なら「マタタビ」と聞けばそれが何に使われるものかをきっとご存じでしょう。また、猫好きの方以外でも「猫といえばマタタビ」というイメージをお持ちの方は多いと思います。

今回は南相馬市でも意外と身近に存在するマタタビとその見つけ方、見分け方をご紹介したいと思います。

1、猫とマタタビ

マタタビに夢中な猫

「猫はマタタビを好む」―これは愛猫家のみならず、多くの人にマタタビの名が知られているもっとも大きな理由でしょう。

猫はマタタビが含まれるものを近づけられると、それに対して身体をこすりつけたり、かじったりと、まるで「酔った」かのような反応を示します。

これはマタタビに、猫に対して「陶酔させる」「唾液を分泌させる」などの効果を引き起こす複数の成分が含まれているためです。

この成分は猫にとって依存性はないとされています。健康な猫に少量を与える程度では悪影響はないようですが、調子が悪い猫が元気になることもないため注意が必要です。年老いた猫や子猫にとっては刺激が強いため避けた方が良いとされています。

2、マタタビってどんなもの?

マタタビの花

それではマタタビとはいったいどんなものなのでしょうか。ペットショップなどでは粉末になった状態の商品が棚に並んでいるのをよく見かけますが、粉になる前の元の状態を見たことがある人は少ないでしょう。

答えから言ってしまうと、マタタビとはマタタビ科のつる植物で、主に日本列島から朝鮮半島にかけて自生している、れっきとした野生植物です。

マタタビ科の植物と言われても多くの方はピンと来ないかもしれませんが、同じ仲間でとても有名なのがキウイフルーツです。そのほか、日本では山地に自生するサルナシもマタタビ科の一種です。

マタタビはつる性の植物で、藤のつるのように他の樹木などにからみついて生長します。山地の川沿いの斜面など、水分が多い環境を好んで生育します。

開花期は6月から7月ごろで、梅の花にも似た2.5 cmほどの大きさの白い花を咲かせます。受粉後には小さな縦長の柿の実のような果実をつけます。花によっては虫が寄生することで実にならず、特徴的な形の「虫こぶ」になるものもあります。

「マタタビ」の名前の由来ははっきりとしておらず、「強壮作用があるため旅人が利用して『また旅に出られる』から」という説がありますが、一方でそれには根拠がなく、アイヌの言葉の「マタ(冬)タムブ(亀の甲)」に由来するのが正しいのではないかともいわれています。

3、マタタビは身近な植物

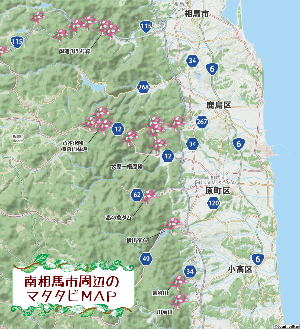

南相馬市周辺のマタタビマップ

マタタビは山深い地域の土産物店などで売っていることがあります。私自身も以前はマタタビに「山奥の植物」というイメージを持っていました。しかし、南相馬市の中でも山の近くを探してみると意外と市街地からほど近い場所でも見つけることができます。

南相馬市の周辺でマタタビを見つけることができた場所を右の図に示しました。

たとえば原町区の横川ダムに続く道路を車で走っていくと、坂道に入ってすぐのところでマタタビが生えているのを見つけられます。市役所から車で10分くらいのところです。

マタタビは思っているよりもずっと身近な植物なのです。

4、マタタビを見つけてみよう

遠くから見たマタタビ。白い葉が目印。

マタタビは慣れてくると車の中からでも見分けがつくようになります。

以下はマタタビを見分けるときの特徴です。

マタタビの各部分:①葉の表面、②葉の裏面(拡大)、③果実、④虫こぶ

①葉の表・・・開花期(7月)の前後に葉に白い部分(斑)が入る。

②葉の裏・・・葉の両面に粗い毛。触るとチリチリと音がする。ネコの舌のような質感。

③果実・・・小さく縦長の柿のような実になる。

④虫こぶ・・・マタタビ特有の虫こぶがある。

マタタビと紛らわしいサルナシ(左)とヒメコウゾ(右)

マタタビを探していると、一見すると紛らわしい植物も見つかります。おなじマタタビ科のサルナシ、クワ科のヒメコウゾなどです。

サルナシはマタタビと同じような標高・環境に出てきます。葉に毛が全くないので触ってみると区別することができます。

ヒメコウゾは葉の形が似ていて葉の表面に毛がありますが、ごく短い毛が密に生えていて手触りがザラザラとします。マタタビと同じころに赤い実がついているので、これが見つかれば区別は簡単です。

どちらの植物も葉に白い斑が出ることはないので、判断に迷ったら同じ株の他の部分の葉に白いところがないか見てみましょう。果実がついていないか探したり、葉の表面を触ってみるなど、複数の視点で確認してみるとよいでしょう。特に「虫こぶ」が見つかればマタタビで間違いありません。

5、さあ、探しに行こう!

マタタビの葉が特に白く目立つのは開花期の6月から7月の終わりごろで、それ以降は徐々に白い部分がクリーム色に色あせてきます。一度は自生のマタタビを見てみたい、という方はぜひこの時期に探してみてはいかがでしょうか。

南相馬市の周辺で特に見つけやすいのは国道115号線、県道12号線(八木沢峠)、高の倉ダムの周辺などで、多くは川沿いの道路や林道といった場所です。阿武隈山地全体がマタタビの分布範囲で、だいたい常磐高速自動車道よりも西側を探せばマタタビを見つけられると考えてよいでしょう。

マタタビを観察する際には道路わきなどに停車するのは大変危険ですので、待避スペースなどに安全に停車してください。待避スペースの付近でも十分にマタタビが観察できる場所があります。観察中も通行する車にはくれぐれも注意してください。

また、google mapに南相馬市周辺のマタタビの発見場所をまとめました。早く見つけたい!という方は下記のリンク先をヒントに探してみてください。

(https://goo.gl/maps/xHunRsh7WH7vU9up9)

(仲川 邦広)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日