令和5年度南相馬市プロジェクト研究(第9回~第16回)

令和5年度南相馬市プロジェクト研究(第9回)

■日時:令和5年8月30日(水曜日)13:00~17:00

■場所:南相馬市民情報交流センター大会議室

令和5年度南相馬市プロジェクト研究の第9回は、「顧客とは何か」「顧客に何を求めるか」という市場戦略のテーマの講義と、前回に引き続き2つのグループが検討している事業構想案について演習を行いました。

市場戦略の講義では、「既存顧客」と「新規顧客」という顧客のタイプに求める「利用頻度UP」「購買単価UP」「既存顧客化」について、事例を通して学びました。

グループ演習では、これまで検討してきた事業構想案の顧客像の精査とコスト・収益構造を議論しました。

令和5年度南相馬市プロジェクト研究(第10回)

■日時:令和5年9月13日(水曜日)13:00~17:00

■場所:南相馬市民情報交流センター大会議室

令和5年度南相馬市プロジェクト研究の第10回は、これまで2つのグループが検討してきた4つの事業構想案について、発表が行われました。

侍ライセンス事業

戦国時代好きやインバウンドをターゲットに、足軽から将軍までの武士の階級を目指す検定とライセンス事業

古代の生活を体験できる体験型キャンプ施設 ~Jo-Mon LIFE IN MINAMI-SOMA~

浦尻貝塚縄文の丘公園を活用し、竪穴住居式で宿泊し、縄文の食事や土器づくり等を体験する事業

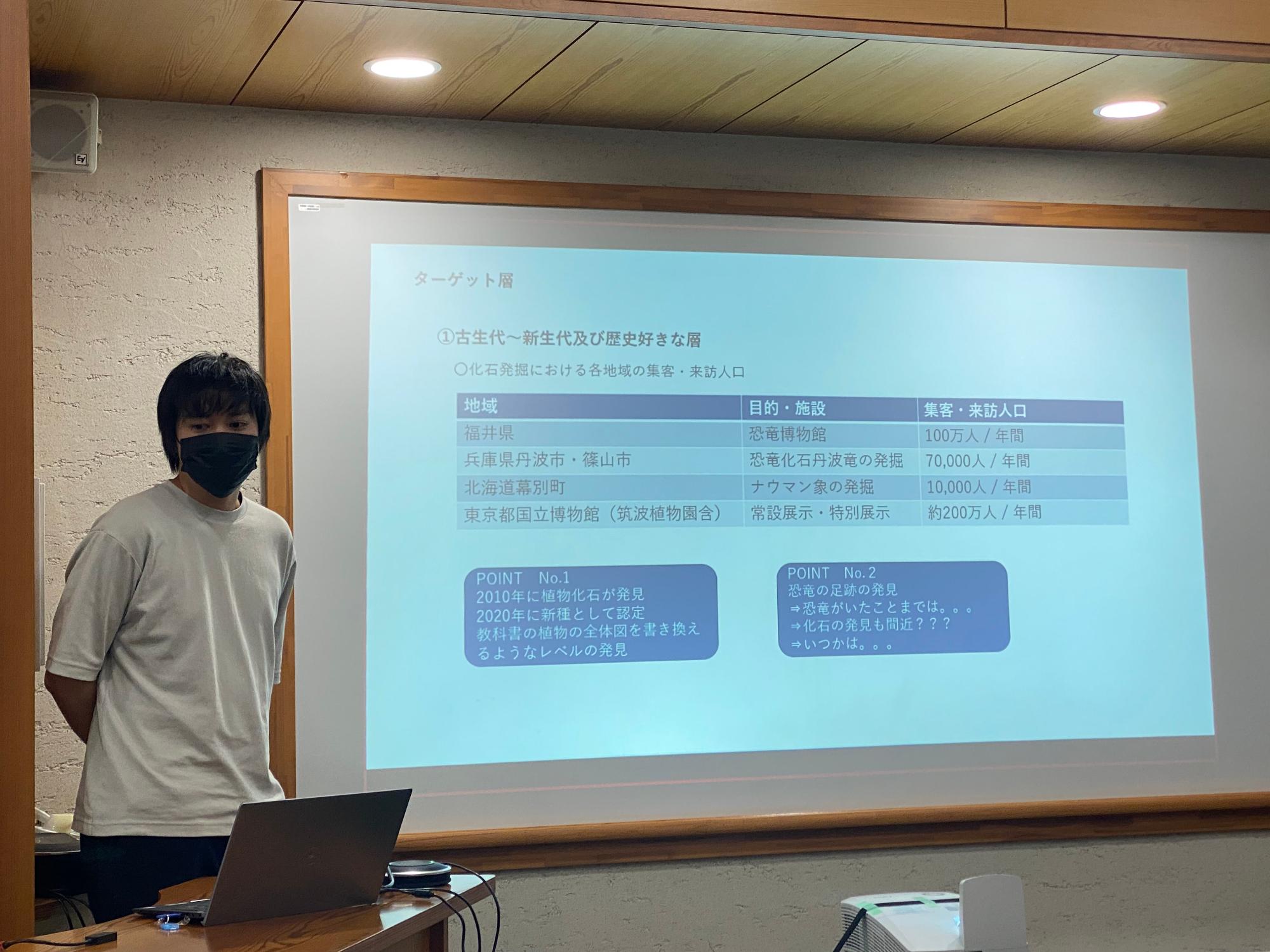

オープンエアはくぶつかん ほっしる みなみそうま

「キムリエラ・デンシフォリア」の発見や古生代~新生代すべての化石が発見されている隠れた化石フィールドで、子ども発掘体験や夏休み自由研究をサポートする宿泊ツアー事業

馬事体験事業

地域の馬事コンテンツ(馬具・馬術・相馬野馬追祭・乗馬体験)を販売するOTAサイトの開設及び運営事業

各事業構想案について、ゲストコメンテーターの金光雅志氏(株式会社リクルート)・高前田賢一氏(株式会社七十七銀行)・但野謙介氏(一般社団法人パイオニズム)から、事業のターゲット像の絞り込みや事業展開への助言をいただきました。

令和5年度南相馬市プロジェクト研究(第11回)

■日時:令和5年9月27日(水曜日)13:00~17:00

■場所:事業構想大学院大学東京校、渋谷センター街

令和5年度南相馬市プロジェクト研究の第11回は、事業構想大学院大学において、客員非常勤講師の鏡晋吾さんと渋谷新聞代表の鈴木大輔さんの講義を聴講し、その後、渋谷新聞の拠点地「スポンジ」や渋谷センター街をフィールドワークしました。

講義

鏡さんは、一級建築士であるとともに、多くの事業を手がける一方、地方の人材育成、地域ブランディグにも関わって、渋谷新聞を鈴木さんとともに立ち上げました。

鏡さんは「地域資源」について、「今あるものを活用する」(岡山県西粟倉村)・「新たなものを活用する」(香川県直島町)の2つのタイプがあるとのこと。事業構想にあたっては、どんどん地域でヒアリングし発見するというフィールドリサーチと、顧客セグメントからターゲットの絞り込みの重要性を学びました。

鈴木さんは、本業としての不動産業のほか、地域の繋がりをつくる活動を積極的に取組んでいます。その一つが、渋谷新聞です。

渋谷新聞は、渋谷駅周辺のローカルメディアであり、お店に取材するのではなく、そのお店の店長など渋谷で活躍している「人」にスポットライトを当て、取材をしています。そのため、中高校生を始め、社会人、主婦・主夫など年齢の垣根を超えて、さまざまな価値観を持ったライターが記事を書いています。

鈴木氏は、情報を渋谷の外に発信するというよりは、「渋谷の中の人」に発信し、人との繋がりをつくることが大事だと考えています。

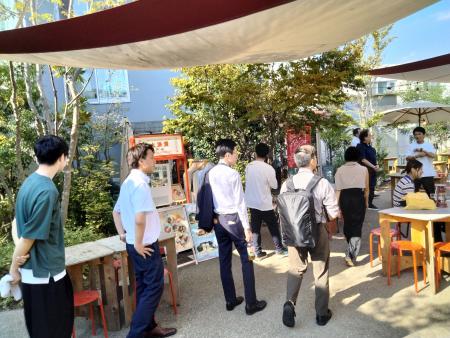

フィールドワーク

渋谷新聞の拠点地「Sponge(スポンジ)」

利活用を検討しているビル

みんなでアイデアを出しているところ

高校生がプロデュースしたジュースのお店 お休みでした

令和5年度南相馬市プロジェクト研究(第12回)

■日時:令和5年9月28日(木曜日)13:00~16:30

■場所:下北沢BONUS TRACK

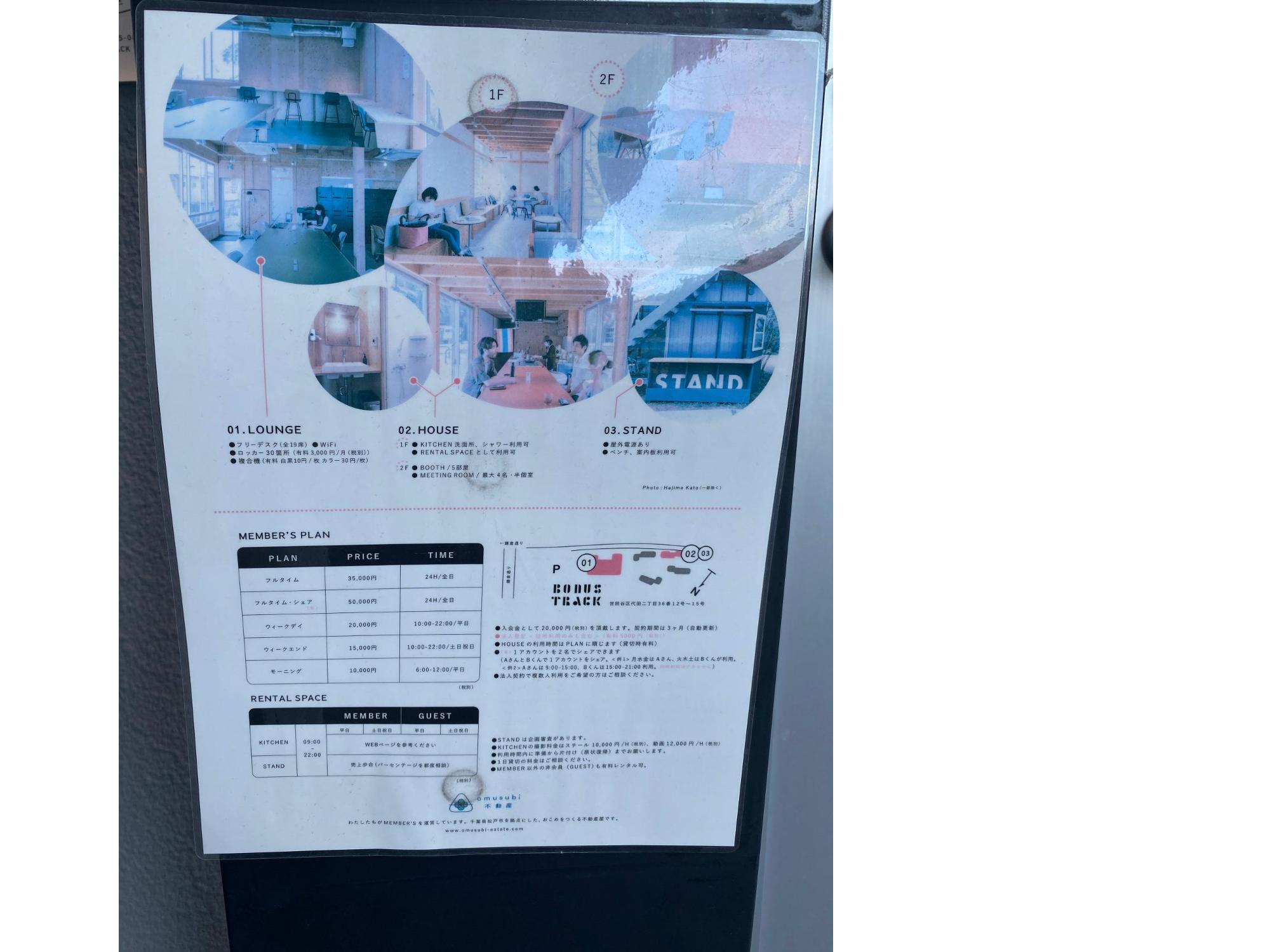

令和5年度南相馬市プロジェクト研究の第12回は、BONUS TRACKのフィールドワークとそれを運営するomusubi不動産(千葉県松戸市本店)の日比野亮さんのお話を聞きました。

BONUS TRACK

BONUS TRACKは、小田急電鉄が小田急線の地下化に伴って生まれた、東北沢から世田谷代田までの1.7キロの土地を開発した13のブロックの一つで、下北沢と世田谷代田の真ん中に位置します。

下北沢駅を降りると、緑があふれる遊歩道の両脇に高さを抑えた2階建ての個性的な建物が配置されています。SOHO棟と商業棟があり、新たなチャレンジをする魅力的な店舗が続きます。

omusubi不動産も入居テナントの一つで、BONUS TRACKの施設管理やコワーキング・レンタルスペースの運営をしています。新たなチャレンジがより多く生まれるように、出店しやすいテナント賃料を設定し開発事業費を試算したそうです。

人を呼び込むためのイベントも多数実施し、エリア全体を育てて文化をつくることを学びました。

ナワシロスタンド

BONUS TRACKから少し離れ、世田谷代田駅方面にomusubi不動産が空き家を活用して曜日替わりシェアキッチンを運営している「ナワシロスタンド」を見学しました。将来的に飲食店を出店したい方が、「お店を持つこと」を深める場所です。

空き家の活用は、物件の所有者とのコミュニケ-ションが大切で、所有者の想いを十分踏まえて、リノベーションをして使用することにしているとのことでした。地域に根差した空き家の利活用の在り方を学びました。

令和5年度南相馬市プロジェクト研究(第13回)

■日時:令和5年10月11日(水曜日)13:00~17:00

■場所:事業構想大学院大学仙台校

令和5年度南相馬市プロジェクト研究の第13回は、「事業構想の解像度をUPさせていこう!」をテーマに、各研究員の事業構想案について、研究員全員で構想を深化させる作業を行いました。

事業のターゲット像については、「限定する」「ポイントをずらす」「逆側から見る」「ネガティブをポジティブに捉える」等の視点で、固定概念にとらわれていないかを再考しました。

また、事業構想案が課題に対して有効な解決策か、課題解決は共感できるのか、創出された価値は対価に値するのかの視点で、議論しました。

事業構想には、視座・視野・視点の持ち方が重要であり、第三者の目も借りて素案を磨き上げることを学びました。

令和5年度南相馬市プロジェクト研究(第14回)

■日時:令和5年10月25日(水曜日)13:00~17:00

■場所:事業構想大学院大学仙台校

令和5年度南相馬市プロジェクト研究の第14回は、事業構想大学院大学教授の渡邊信彦さんを講師に迎え、「クリエイティブ発想法―事業構想力に必須な発想力とは」のテーマの講義と、複数の発想法を用いた演習を行いました。

講義では、課題を「多視点」でみる目を養うことや、事業を多階層視点でみる目をつくることが重要であり、価値の分散化が進む中で小さなコミュニティで同じ価値観や目的を持った人が物事を進めていくことを学びました。

演習では、「なぜなぜツリー」で問題の把握を「なぜ」の連鎖で掘り下げました。「しりとり発想法」は、テーマ(問題)に対して30程度のキーワードを出し、その中から3つのキーワードを掛け合わせて、アイデア企画を立案しました。最後に「マンデラ発想法」は、学習塾の新しい事業展開をテーマに、「人気の学習塾」を中心に8マスに連想ワードを書き込み、さらに周辺9枠に広げてアイデアを展開しました。

演習は個人ワークとグループワークで実施しましたが、自身のアイデア脳を作り、それを仲間と貸し合うという共創型の作業をしました。

令和5年度南相馬市プロジェクト研究(第15回)

■日時:令和5年11月8日(水曜日)13:00~17:00

■場所:事業構想大学院大学仙台校

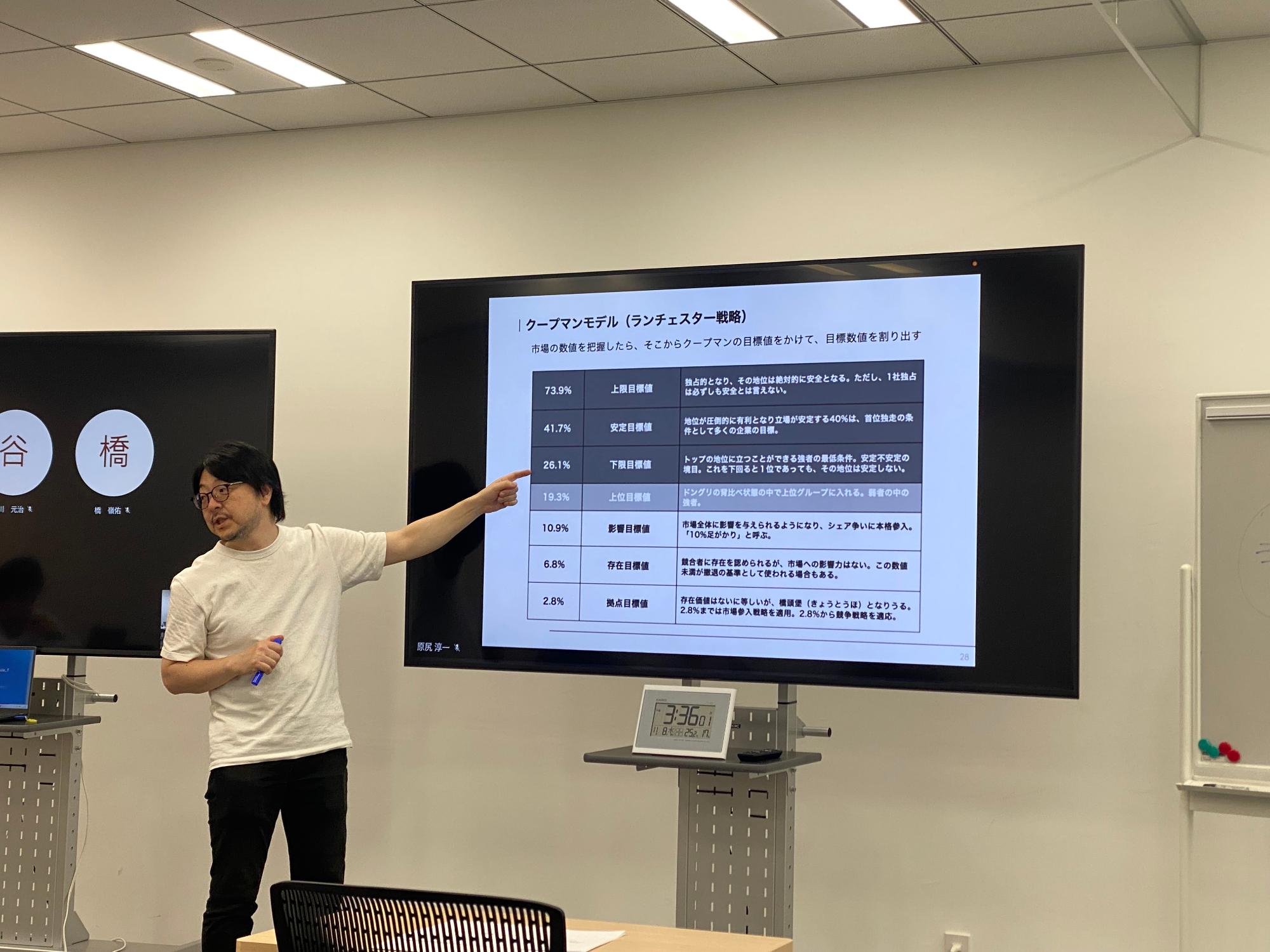

令和5年度南相馬市プロジェクト研究の第15回は、事業構想大学院大学客員教授の原尻純一さんを講師に迎え、「実践的なマーケティング」をテーマに、講義と演習でマーケティングの本質を理解し、その本質をターゲットにマッピングすることによる「発想方法」を体得することを学びました

「セールスから考えるビジネス戦略」では、売り上げの公式「頭数×頻度×量」をコンビニチェーンの具体策で演習し、戦略の構造を考えました。

「ターゲティングのトレーニング」では、市場の数値化・細分化、クープマンモデルで目標数値化を学び、映画作品でターゲティングの演習を行いました。

「デジタル・マーケティング=ファネル・マーケティング」では、新型コロナウィルス感染症の拡大以降、WEBでの消費活動が加速した中で、顧客データを活用して広告媒体やWEBコンテンツから成約率を導きだし、成約目標から逆算して広告投資費用の確率性を高める戦略を学びました。演習では、幅広い世代に人気のある製造小売業のWEB構造を事例に、商品購入に至るまでの新規顧客獲得の構図と、購入者がリピート化・ロイヤル化するための設計を学びました。

「リアルマーケティング」と「デジタル・マーケティング」は、事業構想の根幹であることを認識した研究会でした。

令和5年度南相馬市プロジェクト研究(第16回)

■日時:令和5年11月22日(水曜日)13:00~17:00

■場所:南相馬市民情報交流センター大会議室

令和5年度南相馬市プロジェクト研究の第16回は、前半は事業構想大学院大学客員非常勤講師の鏡晋吾さんを講師に迎え、「事業構想計画書の書き方」をテーマに事業構想の型を学ました。後半は、2つのグループに分かれ、各研究員の事業構想の進捗の報告とそれに対する他の研究員及び講師陣から助言やアイディア出しが行われました。

講義では、鏡さんが活動している渋谷の地域課題(ゴミ問題・路上飲酒問題等)を事例に、企業や若者が参画して新たな地域価値を見出す解決策を学びました。

さらに、鏡さんが事業構想大学院大学に入学し2年間研究した事業構想『「デルクイリーグ」地域で挑戦する<デルクイ>プロジュース事業』の検討過程と事業概要に基づき、「なぜやるのか」「どうやってやるのか」「何を」を思考のスタートに、自己の強みや事業構想の切り口(差別化やオリジナリティ)を他者からの評価を受けて、「構想の根っこ」や「譲れないもの」を導き出していくことが必要だと教えていただきました。

2つのグループに分かれての各研究員の事業構想の進捗報告では、構想過程の課題や悩みなど率直な現況が出され、それに対して視点の多角化や事例紹介などのアドバイスが出されました。

事業構想には、他者視点と自身の構想を客観的(肯定と否定)にみることが重要であることを学びました。

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年05月07日