江戸時代の野馬追グルメ(令和5年7月21日)

旅行先での楽しみのひとつに「ご当地グルメ」がありますね。野馬追のときにも、全国から多くの方が相馬地方を訪れ、地元の美味しいものに舌鼓を打つそうです。

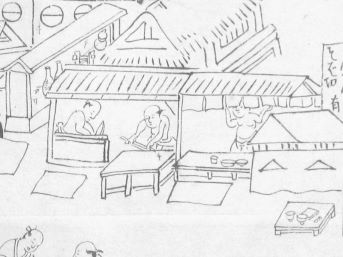

それは、江戸時代の野馬追でも同じでした。当時宿場町だった原ノ町(南相馬市原町区本町)から夜の森(夜の森公園/南相馬市原町区三島町)界隈は、食べ物を提供する露店が立ち並び、各地から野馬追見たさにやってきた、大勢の人たちでにぎわっていました。

さて今回は、江戸時代の野馬追の時に売られていた食べ物を中心に紹介します。

どんなものが売られていた?

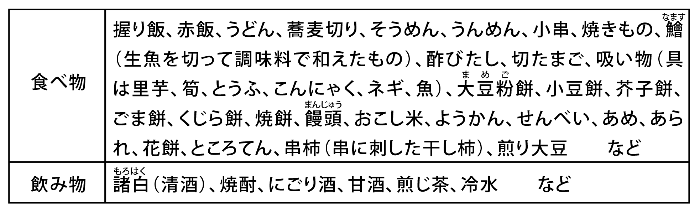

当時の記録(『御野馬追状』等)によれば、露店や物売りたちが取り扱っていた飲食物は、以下のようなものでした。

現代人の私たちからすれば、素朴でごく普通の食べ物のラインナップかもしれません。水戸藩士・小宮山楓軒が文政10年(1827)に野馬追を見たとき、原町で売られていたお菓子を見て「皆麁品」と表現しているので、質素なものだったようです。それでも、露店で売られていたものを食べつくし、「まるで財布の銭が盗まれたかのように(意訳)」(『御野馬追状』)お金を使い果たしてしまう人もいたそうですから、それらは実際にはとても美味しかったのでしょうし、日常とは違う祭りの雰囲気が気分を高ぶらせて、いつも以上に美味しく感じられたという側面もあったのかもしれません。

売れ行きが良ければ、なかには悪知恵をはたらかせる人もおり、食べ物を法外な値段で売ったり、酒に水を割り入れて売ったり、ということも横行したそうです。藩では、それを取り締まる御触書も出したそうですから、良くも悪くも非日常の盛り上がりが想像できます。

これらの露店や物売りをはじめ、野馬追でにぎわう町のようすは、野馬追絵図にも描かれています。現在開催中の企画展「野馬追絵図とは何か?」でも紹介しています。

野馬追絵巻に描かれたうどん・そば屋

江戸時代のそばの想定復元レプリカ

会津の旅人が絶賛した食べ物とは…?

旅行先でご当地グルメを食べて、あれは美味しかったなぁ、とか思い出すことはありませんか?

天保2年(1831)友人とともに会津から野馬追見物にきた旅人(氏名不明)が書いた紀行文『めさめ日記』には、相馬地方で食べたあるものを絶賛する記録が残っています。それは何かというと…サバ焼きです。

旅人が、まず宿の人にリクエストした食べ物が「生魚」でした。今のような冷蔵・冷凍技術がない時代に、会津から相馬地方にきたわけですから、新鮮な魚を食べたいと思うのはごく自然です。それに応えて食膳に出てきたのは、大きなサバ焼きだったそうです。

生のサバは“足がはやい(腐りやすい)”魚の代表格ですから、山国の会津ではまず食べられない食材だったのでしょう。大きなサバ焼きを食して、その旅人は「あざらけきいとうまかりき(新鮮でとてもおいしかった)」と感想を残しています。皮はパリッと、身はふっくらした大きくて新鮮なサバ焼き…想像するだけで、途端にお腹が減ってきますね。

サバという魚は、私たちとっては普通の魚かもしれませんが、このような約200年前のエピソードを目にすると、少し特別な食材に思えてきますし、何気ない“地の食材”をあらためて見直すきっかけになると思います。

(二上 文彦)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日