古文書ってなんだろう?(令和2年12月1日)

古文書とは紙や布などに書きつけた文字資料であり、古文書学という学問の分野では主に手紙のことを指しています。しかし、手紙以外にも日記などの記録や書籍といった出版物など、文字資料にはさまざまな形と種類があります。

そのため、古文書とは?という問いには「古い文書」といった方が分かりやすいかもしれません。

それでは読み方は「こもんじょ」と「こぶんしょ」どちらでしょうか?

実はこの二つには決定的な意味の違いはないので、どちらの読み方でも間違いではありません。「こもんじょ」と呼んだ方がより古いというイメージですね。

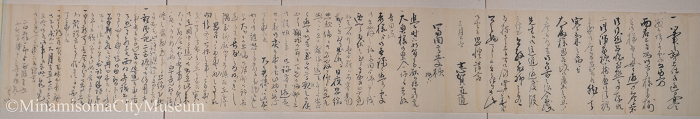

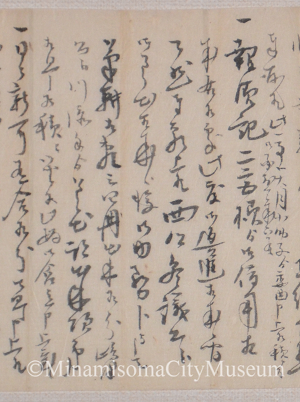

写真1

写真1の古文書は、中村藩で報徳仕法を指導した富田高慶の家に伝わった古文書のうちのひとつです。くずし字で書かれていて、いかにも古文書というイメージにぴったりです。

写真2

写真2は、新型コロナウィルス感染症の拡大を防ぐための新しい生活様式の定着を呼び掛けるチラシです。

ここには、密を避けて距離を取ることやマスクの着用、換気の徹底など感染症対策のためにできることを分かりやすくイラストで示しています。

ごくごく最近のチラシですが、いずれ古文書と呼ばれる日が来るかもしれません。

興味はあるけれど・・・

むずかしい、ハードルが高い、という声を聞きます。古文書は少しでも読めるようになると意外な発見があり、楽しくなります。写真1を拡大した写真3をご覧ください

写真3

この古文書は、明治維新後に相馬家の事務や会計をとりまとめていた志賀直道から富田高慶に宛てた書簡です。相馬家の経営や報徳仕法の継続について、富田に相談している内容が記されています。

よくみると「西郷参議」と記されています。これは西郷隆盛のことで、志賀が西郷に「報徳記」を差し出していたことが分かります。

わずか数行の文章のなかに、誰もが知る明治維新の立役者であり、大西郷とも呼ばれた西郷とのかかわりが分かるのはとても興味深いものがあります。

西郷と報徳仕法との関係については「西郷隆盛、渋沢栄一~報徳仕法を語る~」をご覧ください。

いろいろな古文書を読んでいると、これまで分からなかったことが分かるようになるかもしれません。反対に余計に分からなくなるかもしれません。こんなことを繰り返していると、そういえば前に読んだ古文書に何か書いてあった、とひらめくことがあります。そうして調べていくと意外なことが分かったりします。

古文書の楽しさはこんなところにあるのかもしれません。

古文書を見つけたら

博物館ではいろいろな時代、いろいろな分野の古文書をたくさん収蔵しています。そのほとんどは市内外を問わず多くのみなさんから寄託・寄贈されたものです。博物館ではそれらの古文書を地域の歴史を伝える大切な宝物と考え、後世に伝えるために大切に保存しています。

古文書を見つけると、どうしていいのか分からない、そもそも何が書かれているのか分からない、などなど不安に感じてしまうことが多いようです。

そんなときには、とりあえず博物館までご相談ください。意外なことが分かるかもしれません。

(森 晃洋)

関連ページ

- この記事に関するお問い合わせ先

- このページに関するアンケート

-

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

更新日:2024年04月01日